授業詳細

CLASS

beeco!マルハチ・プロジェクト

ナゴヤ・サカエ産のはちみつってどんな味?

〜ミツバチと一緒に環境と自然を考えよう〜

開催日時:2010年06月12日(土) 14時00分 ~ 17時15分

教室:広告代理店・株式会社三晃社 本社7Fホール

レポートUP

先生:

植松 久芳 / NPO法人 久屋エコまちネット事務局長・気象予報士

安藤 泰久 / 名古屋市養蜂組合 事務局長

松良 宗夫 / (株)三晃社 ブランディング戦略局 局長

カテゴリ:【環境/食】

定 員 :20人

※2:抽選後、定員に満たない場合やキャンセルが発生した場合は、2010年6月10日(木)18時まで、先着順でお申し込みを受付いたします。

※3:本授業は、参加費500円が必要となります。 (お茶とおやつ代)

※4:ミツバチは人を襲うことはまずありませんが、念のため黒っぽい服装は避けてください。

※5:授業開始30分前より受付を開始しています。

CO2削減など地球環境の保全はいまや世界的な重要課題。

本年10月には、名古屋においてCOP10(生物多様性条約第10回締結国会議)が開催されます。

いまこそ私たちが生物や自然に関心を持ち、理解を深めるチャンスといえるでしょう。

こうした中、名古屋の都心・丸の内でミツバチを飼育しようという取り組みがスタート

しました! その名も「マルハチ・プロジェクト」。

“丸の内”の“ミツバチ”だから「マルハチ」。

ナゴヤ人にとっては親しみ深いネーミングですよね!

都会に花を増やす緑化運動を推進するとともに、

都会でミツバチが飼育できる環境を整えて生態系保全の一翼を担い、

広く市民に生物多様性への関心を持ってもらおうという試みです。

巣箱が設置されているのは名古屋・久屋大通のとあるビルの屋上。

ここから約2万匹のミツバチたちが花を求めて飛び立ち

栄〜丸の内を中心としたエリアから蜜を集めてきます。

養蜂家のお話では「農薬の使用が少ない都心では、安全で質の良いはちみつが採取できる」

のだそう。

それだけでなく、都会の真ん中でミツバチが活動することにより花々の受粉が活発になり

果実や種子が豊富に実り、野鳥たちもたくさん集まってくるという理想的な自然のサイク

ルが再生されるとも言われています。

そんな「ナゴヤ・サカエ産」のはちみつ、いったいどんな味がするのか気になりますね。

今回の授業では、都会での養蜂が環境保全にどのような効果をもたらすのかを学び、

健気に頑張るミツバチたちの活動をそーっと見学。

順調に採蜜ができていたら「サカエ産のはちみつ」を使った特製ロールケーキが試食できるかも!

おいしいスィーツを味わいながら

小さな生物の命の営みから見えてくる大切なもの、

地球環境のために今日から私たちにもできることを改めて考えてみませんか?

【授業の流れ】

13:30 受付スタート

14:00 授業スタート〜ガイダンス〜先生紹介

14:10 「マルハチ・プロジェクト」について (発案者 三晃社・松良宗夫さん)

14:30 「ミツバチの生態」について (養蜂家・安藤泰久さん)

14:50 「都心・丸の内を花いっぱいに」マルハチ・プロジェクトのめざすもの

(久屋エコまちネット 事務局長・気象予報士 植松久芳さん)

15:10 移動〜巣箱見学へ

16:00 はちみつロールケーキでティータイム

自己紹介を兼ねて、本日の感想発表

17:00 アンケートタイム

17:15 終了

(授業コーディネーター/ 谷亜由子)

昨年ラジオで大ナゴヤ大学のことを知り、ういろう授業に応募。でも、そのときは残念ながら落選。「ハチミツに興味があったから」ということで、再度申込みをされ、晴れて初めての参加となったそう。

続いて常連の生徒さんやゼミ生の方の姿も。

「はちみつのロールケーキにひかれて」という方も複数いらっしゃいました。

開始時間5分前には参加者全員集合。定刻より5分前に授業が始まりました。

最初に司会進行のボラスタ・あっし、授業コーディネーター谷さんから挨拶があり、早速、講師の方にバトンタッチ。

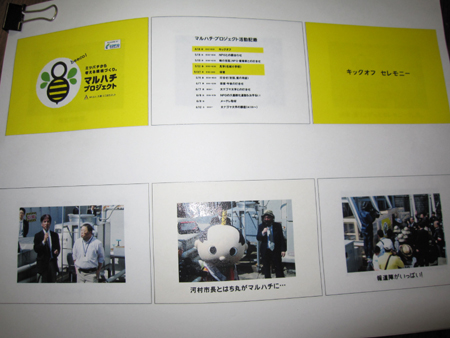

まず最初にお話しをしてくださったのは、マルハチプロジェクト発起人の三晃社ブランディング戦略局局長の松良さん。今年4月18日にキックオフしたばかりのマルハチプロジェクトについて概要説明がありました。

今年(2010年)は名古屋開府400年の節目であり、生物多様性条約第10回締結国会議(COP10)も開かれます。そんな年に始まったこのプロジェクトのネーミング、

「丸の内で、ミツバチを飼おう」 → 略して「マルハチ」と決まったそうです。

とってもカワイイネーミングで、私も思わず「おおっ!」と思いました。

「マルハチ・プロジェクト」キックオフの様子をスライドでみせていただきました。

河村市長やハチ丸くんも登場、また報道陣の多さもこのプロジェクトへの関心が高いことをうかがわせていました。

スライドの中ではハチミツを採取するまでの工程も見せてもらい、イメージがわきました。

続いて名古屋市養蜂組合事務局長の安藤さんからミツバチに関する講義。中でも印象に残ったのは、「ミツバチの世界的な減少」についての話でした。

2005年ごろからアメリカではミツバチの大量死が発生。そこで、日本はミツバチの輸入を禁止したそう。

また、日本でもミツバチが突然いなくなる「CCD(Colony Collapse Disorder ミツバチ

の鉢群崩壊症候群)が発生し、農薬の「ネオニコチノイド」が原因ではないかと言われているということを私は初めて知りました。

都会でミツバチを飼うことには、環境保全や生物多様性への関心を高めるなどたくさんの利点があるということを教えていただきました。

また安藤さんのお話はどれも興味深く、とくにインドではベンガルトラをよけながらハチミツを採るという話にビックリ。

そして、ミツバチは飼い主に似るという話も!

穏やかな性格の人に育てられれば穏やかに、またその反対に攻撃的に接すると攻撃的な性格になるのだそうです。

またミツバチはよほどのことがないと刺さないそうで、上からそっと触れるぐらいなら大丈だそう。子どもの頃、ハチに2回刺されたことがある私は、「私を刺したハチは、

よほどのことがあったのかな…」とぼんやり考えました。

そして、安藤さんは下記3つの質問と答えはぜひ覚えてもらいたいとおっしゃっていました。

Q1 ミツバチは、どれだけの距離を飛びますか。

Q2 ミツバチの重さは分かりますか。

Q3 1000匹のミツバチは、花からはちみつをどれだけ採ってくるでしょうか。

★この答えは最後に書いてあります

花の蜜によって色が変わるというはちみつ。

春のハチミツ→菜の花、さくら、レンゲ、アカシア、みかん

夏のハチミツ→栗の花、そばの花 というように、日本はありとあらゆるハチミツが採れる国だということを知り、今度スーパーや食料品店に行ったら、何のハチミツかラベルをチェックしようと思いました。

最後に久屋・エコまちネット 事務局長の植松さんが登場。

見た目には緑はあるが、劣化した緑だったり、景観的、生態的に問題があるなど、久屋大通公園の現状について説明。マルハチプロジェクトに関わることで、都心部における緑化の活性化につながるとのことでした。

また気象予報士でもある植松さん。マスコミがよく「異常気象」というが、本来、「異常気象」というのは30年に1回か2回起こるぐらいの気候のことを示す、というお話しが特に印象的でした。

----------------

3人の先生からのお話の後は、おまちかねのマルハチ見学に出発。

教室となっていたビルから少し歩いたところにある別のビルの屋上でマルハチは飼育されているそうなので、みんなで歩いてビルに向かいました。

外から見たところでは、ごく普通のビル。

名古屋の街中のビルの屋上で養蜂が行われていることを実際に見ることができ、改めて驚きました。

ビルの屋上には小さな小屋が作られており、その中に養蜂箱が二つ設置されていていました。

養蜂家の安藤先生の指導の下、参加者は入れ替わりで小屋の中に入り、養蜂箱の様子を見学。小屋の中では安藤さんが養蜂箱の中からミツバチの巣を取り出してくれており、直接巣からハチミツを指にとらせてもらうことができました。

「あま~い。」「おいし~い。」と、ハチミツを舐めたみんなは大喜び。

“市販されているハチミツよりもおいしい”と感じた参加者が多かったようです。

直接、ミツバチの巣からハチミツをいただく経験はめったにできないことなので、とても貴重な体験となりました。

ミツバチ見学の間、特にハチよけの装備をしていたわけではないが、ミツバチに刺された生徒はいませんでした。(マルハチプロジェクトのスタッフがミツバチを触りすぎて刺されましたと言っていた。)

こちらから攻撃しなければ、ミツバチも襲ってこないというのは本当のようです。

晴天をバックに、ビルの屋上で記念撮影を行ってから、再び教室へと戻りました。

----------------

会場となった三晃社さんのあるビルのすぐ近くの洋菓子店「ベターフレンズ」さんでは

マルハチプロジェクトとれたハチミツを使ったロールケーキを試作中。商品化を目指していらっしゃるとのことで、今回特別に授業に参加したみなさんに試食していただきました。

美味しいロールケーキを食べながら、テーブルごとに自己紹介と授業の感想をシェア。

講師のみなさんやマルハチプロジェクトに関わるみなさんにも、各テーブルに入っていただき、参加者と意見交換を行いました。

あるテーブルの自己紹介では、「ミツバチの大量死のニュースを見て、何が起きたのか気になっていた」という方もいれば、「ハチ自体あまり好きじゃないけど…」という方、「丸の内在住で、職場も丸の内」という方も。

その後、このテーブルのみなさんは、名古屋城外堀のヒメホタルの話で盛り上がっていました。

別のテーブルでは、マルハチプロジェクトの方が「ハチが飛ぶ範囲1km(がんばれば2km)に蜜が採れる花がたくさんある」、「空を飛ぶ虫や鳥は、すごくカロリー消費をする」という話をされていました。

テーブルごとの感想のシェアタイム。次のような感想が出されました。

・ミツバチを触った感想は、「ふかふかだった」

・都会も捨てたもんじゃないなーと思った。

・また、こういう授業をつくってほしい!

・ハチミツを食べるのは過ぎだったが、奥のもの(環境など)が見えていなかった。

どんどんこんな機会がほしい。

・ハチをさわった感想は「ふわふわで、あったかくて、ビックリした」

・巣のハチミツの味は「味が濃くておいしかった」

・貴重な体験ができた。

・このような機会があったら、また参加したい!

・ハチが得意ではないので、触れるなんてビックリだったが、貴重な体験だった。

・今までくどいハチミツの味しか知らなかったので、自然な味に感動した。

途中、ベターフレンズのご主人が、マルハチプロジェクトのハチミツを使ったロールケーキの説明をしてくださいました。

今まで使っていたのはアルゼンチン産のハチミツで、味が濃くインパクトがあるのが特徴だそうですが、マルハチプロジェクトのハチミツは「ピュアできれいな味」なので、いつもの配合より2~3割多くハチミツを入れているそう。そのため、すごくきれいな

味に仕上がっていると話されていました。

実はロールケーキにはマルハチ・プロジェクトのロゴ「beeco」のとってもかわいい焼き印が。でも、中には気づかずに食べた人も。。。気づいた人は携帯で撮影していました。

「beeco」というロゴには、「bee」(ハチ)と「eco」(エコ)という意味があり、覚えやすいロゴだなぁ~と感じました。

私が食べた感想は「ほどよい甘さで美味しい!!」

さらっとしたハチミツの味は、くどくなくて、優しい味がしました

最後に講師の松良さんから授業のまとめとして一言。

生物多様性条約会議(COP10)に関心を持ってほしい。ぜひ、家に帰ったら

「今日のマルハチプロジェクトの授業、COP10とつながっているみたいだよ」

と家族に話してほしい。ぜひ、みなさんの意識を盛り上げていってほしいとおっしゃっていました。

生徒さんからも、機会があれば補講として「採蜜」の授業もやりたい!という要望が出て、最初から最後まで盛り上がった授業となりました。

【途中で出てきた、3つの質問の答え】

Q1 西洋ミツバチは、半径1km直線で2Kmとびます。日本ミツバチは、半径500m直線

で1kmとびます。いずれもこの距離の円中のハチミツを採ってきます。

Q2 みつばちの体重は90mg(0.09g)です。

みつばち約11匹で1g(硬貨1円と同じ)です。 ※重さの単位1mg(0.001g)

Q3 一回で、30mg(0.03g)ほどの花糖(かとう)をお腹にいれて、巣箱に採って

きます。水分を抜きますと10分の1にしかなりません。巣箱の中では、0.003g

の「はちみつ」になります。みつばち100匹で3gとれる計算です。

(ボランティアスタッフ 角谷 文子)

この授業への皆さんからのコメント

先生の松良さん、安藤さん、植松さん、

三晃社、久屋エコまちネット、大ナゴヤ大学のスタッフの皆さん、

楽しい授業をありがとうございました。

普段では体験できない事ができてとても良かったです。

特に、ミツバチの巣からダイレクトに蜂蜜を舐めれたのが良かったです。

蜂蜜から、農業や都市の自然環境、そしてCOP10とつながりを実感する授業でした。

今後のbeeco達の活躍に期待します。

ありがとうございました。

小さな身体で自然の恵みを与えてくれるミツバチ。生きる時間もとても短く、採れる蜂蜜の貴重なこと。いろいろ学ぶことができました。

ビルの屋上で、ミツバチに囲まれて舐めたハチミツの味は花の味がほんのりとして絶品でした。

そして、ミツバチを触った時の感触はふかふかで、とても気持ちがよかったです。虫嫌いの私でも大丈夫なくらいとてもおとなしくてびっくりでした。

素敵な時間を過ごすことができて、とても幸せでした。ありがとうございました。

ぜひぜひ第2弾をお願いしたいと思います!

コメントを投稿するには、会員登録した後、ログインして頂く必要があります。

この授業への皆さんからのトラックバック

トラックバックがありません。トラックバック用URL

例)/subjects/trackback/50/a1b2c3d4e5

また、トラックバックは承認制のため表示に多少時間がかかります。

先生

植松 久芳 / NPO法人 久屋エコまちネット事務局長・気象予報士

安藤 泰久 / 名古屋市養蜂組合 事務局長

松良 宗夫 / (株)三晃社 ブランディング戦略局 局長

今回の教室

広告代理店・株式会社三晃社 本社7Fホール

住所:名古屋市中区丸の内3-20-9

TEL:052‐961-2211

※平日は、9時30分~17時30分の対応となります。

※土日祝は対応できかねますので、大ナゴヤ大学までご連絡をお願い致します。

【アクセス】

最寄り駅:地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅 1番出口 北へ約50m

(お問い合わせは所在場所についてのみ、お願い致します。

授業内容につきましては、大ナゴヤ大学までお尋ねください。)

地図を見る

地図を見る

繁華街のニシキやサカエからも、そして県庁や市役所からも程よい距離。

名古屋の今昔を見つめながら、地域の活性化を進める。