授業詳細

CLASS

〜歩いて、呑んで、常滑焼きを学ぶ。〜

常滑やきもの散歩道ツアー!

開催日時:2015年12月13日(日) 10時35分 ~ 12時45分

教室:常滑やきもの散歩道

レポートUP

先生:

杉江寿文 / morrina代表

カテゴリ:【コミュニケーション/食/歴史・文化/知多半島】

定 員 :8人

・参加費としてお一人500円を頂戴いたします。

・やきもの散歩道でのお買い物や食事などは実費

・集合場所:名古屋鉄道「常滑駅」改札出て右手のロータリー

六古窯の一つに数えられ、1,000年の歴史を持つ「常滑焼」の産地として、・やきもの散歩道でのお買い物や食事などは実費

・集合場所:名古屋鉄道「常滑駅」改札出て右手のロータリー

陶芸や陶業をはじめとした「ものづくり」に関わる人たちが集う街、常滑。

街には、昔の登窯やレンガの煙突がいくつもそびえ立ち、

歴史の面影が残る迷路のような路地がつづく、やきもの散歩道があります。

路地を歩けば、土管やタイルや焼酎瓶でできた壁が立ち並ぶほか、古い建物を活かしたショップやギャラリー、飲食店がずらり。

新旧が入り交じる、なんともおもしろい街並みがそこにはあります。

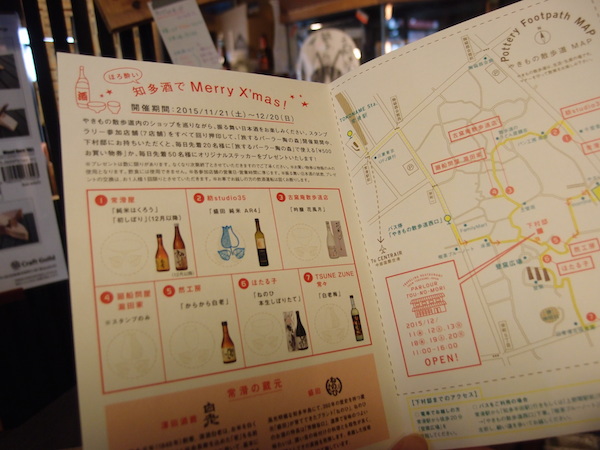

そのやきもの散歩道で、11/21から12/20まで、

常滑焼のぐい吞みで、常滑のおいしい日本酒を飲みながら、

常滑の街を巡るスタンプラリー『ほろ酔い 知多酒でメリークリスマス!』が

開催されています。

http://www.parlour-tou-no-mori.com/#!stamprally/c3hh

みんなでこのスタンプラリーに参加してみませんか?

振る舞い日本酒を呑み歩きしながら、お話を伺うのは、

やきもの散歩道内の老舗ギャラリーの家に生まれ、

ご自身も「器と暮らしの道具」を扱うお店を経営される杉江寿文さん。

常滑焼の特徴や歴史、作家さんや職人さんが器に込めた想いなどについてお話を伺います。

杉江さんの他にも、街を歩きながら、

陶芸作家さんや、散歩道内でお店を営まれる方のお話も伺えるかも。

この機会に、ぜひ一緒に、日本酒片手に常滑の街を散策しましょう。

【授業スケジュール】

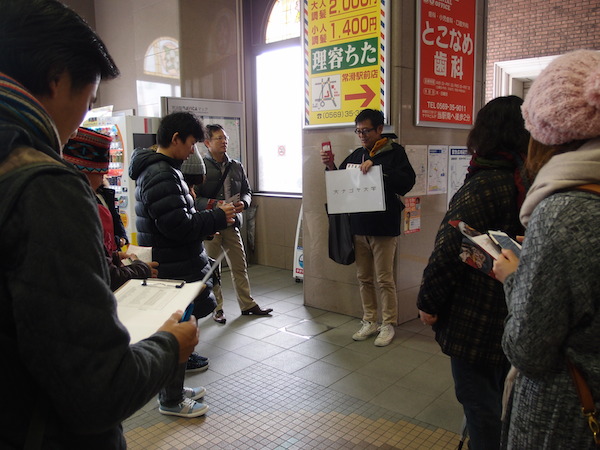

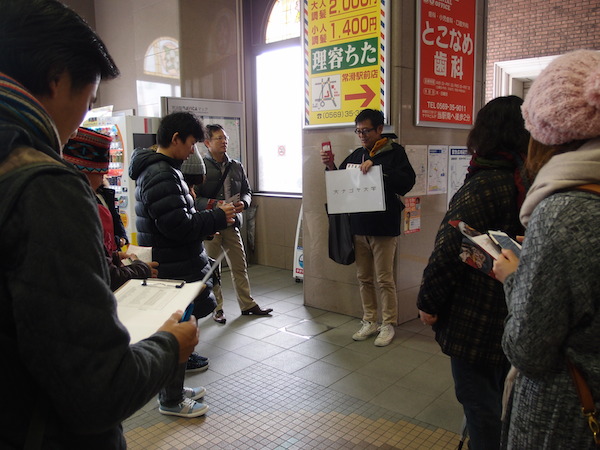

10:35 受付開始

集合場所:名古屋鉄道常滑駅改札出て右手のロータリー

10:40 常滑やきもの散歩道へ移動

11:00 morrina着 自己紹介、杉江さんのお話

12:00 やきもの散歩道散策 スタンプラリー参加

12:45 集合写真・アンケート

解散〜自由行動

(授業コーディネーター高橋)

「常滑」と言えば?

やきもの、酒蔵、招き猫、競艇、セントレア、INAXライブミュージアム、大型SC・・・。

その人によってイメージするものが様々な街が、「常滑」ではないでしょか!

その中でもやはり全国的にも有名な「常滑焼き」をイメージする人が多いはずです。

今回は、その「常滑焼き」にスポットを当てて、六古窯の一つに数えられ、1,000年の歴史を持ち、

伝統に縛られることなく、陶芸や陶業に関わる人たちが集い、時代に合わせて変化を続ける

「常滑」の“フレキシブルさ!”を歩いて、呑んで、常滑焼きを学ぶやきもの散歩道ツアー!でした。

しかも常滑焼きのぐい吞みで、常滑のおいしい日本酒を飲みながらの授業です!

迷路のような路地でどんな素敵なモノに出会えるのか想像しただけでRPGを始める時のような

冒険心でワクワクしてきます!ここからは、宝探しRPGツアー風にお送りします!

それでは、授業コーディネーターの高橋隊長と行く「宝探しRPGツアー!」の始まりです!

序章 〜期待〜

当日は、前日の雨が上がり、12月中旬にしてはポカポカと暖かい日でまち歩き日和!

とこなめ競艇開催で人ごみの土曜の朝、冒険家(生徒さん)が常滑駅の出口にある招き猫の常滑神社に

ぞくぞくと集まってきました。みなさんからワクワクしている様子で自然とこんな声が漏れてきました。

「常滑、初めて来たわ〜!」

「素敵な焼き物に出会えるかしら?」

「日本酒楽しみだ!」

受付開始では、冒険家(生徒さん)に「ほろ酔い知多酒で Merry X’mas!」の

振る舞い日本酒スタンプラリーのやきもの散歩道MAPが渡されました。(これは宝探しの秘密の地図?)

そして、高橋隊長からは、「今日は、予定コースを変更して急な坂が多いですが、

昔の街並みが多く残るコースを行きます!」と説明があり、みなさんの期待がより一層と

高まったところでいよいよやきもの散歩道ツアーのスタートです!

LET’S GO TOKONAME! (タンタ、タンタ、タンタ、タ〜ン♪)

第1章 〜不思議な焼き物〜

まずは、駅から直ぐ近くにあるとこなめ招き猫通りを歩きました。道路沿いのコンクリート壁に

「御利益陶製招き猫」39体、「本物そっくりの猫」11体がありますが、みなさんは常滑の陶芸作家39人が

愛情をこめて一体ずつ手がけた39体の御利益陶製招き猫を一つ一つ丁寧に観ていました。

(まるでゲームの隠れアイテムを探しているようだ!)

そして、その先の民家で外壁に掛けられた大根が目に飛び込んできました!大根アートか!

これこそ隠れアイテムに間違いないと思わず写真を撮り、アイテムをゲットしました。

(本当は民家の人が大根を保存食にするために干していただけです。笑)

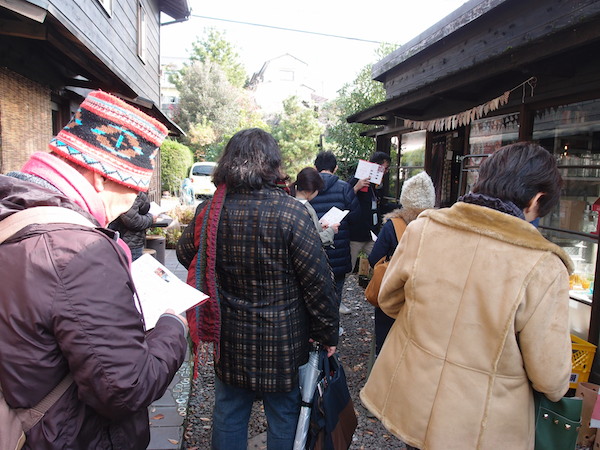

まち歩きは、いよいよ迷路のような路地のやきもの散歩道に突入です!

いきなり急な坂からですが、みなさんはワクワクしながらどんどんと足は前へ前へと進んでいきます。

直ぐに目に飛び込んできたのは、綺麗に土管を並べて出来た擁壁でした。

これは、明治期に工業化に取り組み、上下水道の整備に使用する土管の産地と発展した時に製品にならなかった物が、

石の代わりに擁壁などに使われました。この中には、何が入っているのだろうか?そんな想像をしたくなりました。

(ここにも隠れアイテムがありそうだ!)

さらに一行は、急な坂をどんどん上がって坂を登りきると街を見渡せる場所から焼き窯のレンガの煙突が見えてきました。

最初のスタンプをゲットする関門はあそこだ!

隊員たち(生徒さん)は急な坂を登りきった後で疲れることもなく、

更に先を進んでいくと今度は、コンクリートの道に埋め込まれた焼酎瓶が出てきました。

(これは、誰かが宝を探して瓶を割った後なのだろうか?笑)

これは、お酒や調味料を量り売りしていた頃、その容器が大量製造された時に製品にならなかった物を転用したものです。

焼酎瓶と言われるようになったのは、焼酎を入れる用途に使われることが多かったためだそうです。

坂を下ると次にギャラリーやショップ、カフェなどの街並みに出てきました。

この路地はタイムスリップして昭和の映画の1シーンに入り込んだような素敵な世界観です!

そんなまちを歩いていると先ほど坂の上から見えた大きな煙突に着きました。

最初の目的地、日本酒スタンプラリー参加店舗の生活雑貨「紡studio35」に到着です。

店内は、可愛い招き猫の雑貨をはじめ、オーナーさんのこだわりが伺えるものが溢れて、

木製で電気を使わないiphone用スピーカー「kinoto」から流れる優しい音色の中で、

みなさんは、最初の振る舞い日本酒(盛田 純米 AR4)を形が違う常滑焼きのぐい呑で

「知多酒でMerry X’mas!」と言いながら乾杯です!

「まるい味だ!」

「甘いね〜!」

「ワインみたい!」

皆さんは、ここまでやきもの散歩道を散策して、一見用途が分からない不思議な焼き物を見つけて、

さらにワインのような不思議な味の日本酒をいただき、すっかり常滑の世界に魅了されていました。

第2章 〜目に見えない価値〜

日本酒に酔いしれた後、高橋隊長一行は、「器と暮らしの道具」を扱うお店の「morrina」へ。

そこまでの道は、さらに迷路のように入り組んだ路地に古民家が並んだ素敵な空間です。

(ゲームの重要なヒントを教えてくれる人が出会いそうです。笑)

その路地を5分ほど歩き、授業の先生がいる「morrina」に到着です。

ここでは、暖かい雰囲気の代表の杉江寿文さんと常滑の16名作家さんが創った個性的な焼き物たちが迎えてくれました。

「わぁ〜、素敵だわ!」

「これも常滑焼き?」

「やっぱり、急須がいいね!」

そんな素敵な器に囲まれて、古民家をそのまま生かしたギャラリーでみなさんの自己紹介です。

(冒険家たちの自己紹介、みんなはどんな宝を探しに集まったのだろうか!)

「夫婦で初めて授業に参加しました。常滑は陶芸や競艇が好きです!」

「授業はよく参加をしています。常滑は4回目で焼き物を探しにきました!」

「名古屋から来ました。食べることが好きなで、日本酒も楽しみに来ました!」

「同じ知多半島から来ました。まち歩きを楽しみに来ました!」

皆さんの各々の楽しみを探しに来たことを聞き終わった後は、杉江さんからの常滑焼きのお話。

まずは、「常滑焼き」って、一体どういうもの?を知るために歴史から始まりました。。

1. 歴史と変化

常滑焼きの歴史は、大きく分けて4つの時代に分けられるそうです。

①平安時代

薪の窯で、素朴な質感の生活雑器を焼いていたのが始まりです。土の感じが出ているザラザラとした器で、

この頃には、全国でも珍しく港の近くにある焼き物産地のため、船で日本全国へ運ばれて「常滑焼き」が

全国制覇をしていたそうです!(常滑スゴイ!)

②江戸時代

大陸文化を取り入れて、全国でも常滑と佐賀でしか採れない、きめの細かな朱泥土を生かして、

急須づくりが始まったのが、この頃。(これは宝だ!)

③明治時代

やきもの散歩道に観られる土管やタイルなどの工業製品が盛んで、西洋文化に対応するために工業化の時代がこの頃。

④現代

釉薬を取り入れて、クラフトの作家さんたちが、独自の作風で新しい器を提案しています。

「常滑焼き」には、いろんな製法や形があるがゆえに「どれが常滑焼きの本当の姿なの?」とよく聞かれるそうです。

それは、他の産地の焼き物の多くが、江戸時代に家主の大名へ納める物として創られ、

その後、伝統を守ることが良いとしてきたが、常滑焼きは、対照的に時代やニーズによって、

様々な変化をしてきた“フレキシブルさ”が特徴の常滑焼きだからだそうです。

(なるほど、この精神はこの時代で生きていく宝物だ!)

そして、常滑焼きの歴史を学んだ後は、技法や材料についてです。

2. 技法や材料

器ができるまでには、数多くの工程がありますが、中でも「かたちづくり」は見た目や使い勝手を決める大切な要素で

作りたい物によっていろいろな技法があるそうです。

例えば、

「手びねり」とは、ロクロが考えだされる以前の素朴で温かみがある技法です。

「タタラ」とは、角皿や平皿などをつくる時に、土を叩いて板状に伸ばしたり、糸で切り形にする技法です。

「ロクロ」は、ご存知のとおり昔は手や足で回して手づくりをする技法です。

焼き物の厚みが厚くて底が大きい物は普段使い、逆に厚みが薄く底が小さい物はお客様をおもてなしするものです。

「型」は、主に石膏でできた型に液体状の粘土を流し込んでつくる技法です。大量生産向き。

また、焼き物の材料は、大きく分けて2つあり、常滑焼きの朱泥土のようにきめの細かい粘土質、

瀬戸焼きに代表されるような磁気の粘土質だそうですが、常滑焼きは、

その両方の材料が採れる恵まれた土地でそうです。(これまた凄い宝物だ!)

最後に杉江さんからは、「morrina」のコンセプトである「器と暮らしの道具」について、

「焼き物の伝統や技法、材料へのこだわりはもちろん知ってほしいけれど、大切なのは自分が「いいな」と思う気持ちです。

例えば、好みにぴったりの器と出会えた時のワクワク感。

その器によってくらしの中の“ゆったりした時間や心の豊かさが増えること。

そんな『目に見えない価値』を、器と一緒に楽しんでほしい。」と言うようなお話がありました。

(う〜ん、モノではなく、目に見えない価値こそが宝物ではないか!)

第3章 〜常滑を愛する人たち〜

高橋隊長一行が、杉江さんから沢山の宝物をいただいき、次に向かったのは、

陶芸作家の平野祐一先生の「然工房」と看板猫のんちゃんで有名なギャラリー「ほたる子」。

一つ目は、日本酒スタンプラリー参加店舗の一つで陶芸作家の平野祐一先生の「然工房」です。

ここでは、運良く工房の中で平野先生のおもてなしをうけることができ、直ぐに工房に通されて、

振る舞い日本酒(からから白老)を注いでいただき、ここでも「知多酒でMerry X’mas!」で乾杯!

ロクロをテーブルにしてスッキリした味の日本酒をいただき気分上々の中、先生のお話は、

修行時代に夕食までは先代に支える時間でその後が自由な時間だったため自分の創作活動は夜にされていたこと、

現在は活動の中心を息子さんへ譲り、お孫さんが可愛いという話まで先生の人生に少し触れることができました。

(多くの作品が創られたロクロをテーブルにして作家さんとのこの贅沢な時間が宝物でした!)

そして、次に向かったのは、同じく日本酒スタンプラリー参加店舗の一つで看板猫のんちゃんで

有名なギャラリー「ほたる子」です。

のんちゃんに会えるのを楽しみに行ったのですが、なんと数日前に看板猫のんちゃんが亡くなったばかりでした!

悲しい!しかし、オーナーの小池正さんから明るい雰囲気で振る舞い日本酒(ねのひ 本生しぼりたて)をいただき、

小池さんは、常滑に1962年に移住して、2002年に卸問屋のサラリーマンから脱サラをして、

「道・人・そして時の流れ「ほたる子」を始めたこと、常滑焼きが土管日本一だった話など、

ここには書ききれないほど常滑がどれだけ好きかという話をお聴きしました。

(常滑好きな人の人生に触れる時間が宝物でした!)

ここでの二箇所とも常滑を愛する人たちの人生に触れることができた素敵な時間でした!

最終章 〜フレキシブルさ!〜

最後に高橋隊長一行はゴールの登釜広場へ向かいました。そこは、奥に古い登釜のレンガ煙突がいくつも伸びており、

その反対側では新しい企画の『旅するパーラー陶の森』が開催されている「下村邸」がありました。

ここでも時代やニーズのとらわれることなく変化を続ける“フレキシブルさ!”の歴史の流れが続いていました。

こうして長い時間をかけてやきもの散歩道をまち歩きもおわりです。

最後は、その公園で大ナゴヤ大学の恒例の集合写真を「常滑、大好き!」の合い言葉で思い出を宝物として残しました!

今回、歩いて、呑んで、常滑焼きを学ぶやきもの散歩道ツアー!(宝探しRPGツアー!)では、

人それぞれ十人十色の常滑の楽しみ(宝物)を見付けることができた授業だったのではないでしょうか。

例えば、不思議な焼き物の街並み、素敵な焼き物、日本酒、また、行く先々で出会う常滑の人たちなど、

それらの全てが宝物のようにみなさんに残っているでしょう。

そんな“フレキシブルさ!”を持った常滑を学ぶことできて、常滑が大好きになった一日でした!

(レポート担当 ボランティアスタッフ 大崎 慎司

カメラ担当 ボランティアスタッフ 森下 真穂)

やきもの、酒蔵、招き猫、競艇、セントレア、INAXライブミュージアム、大型SC・・・。

その人によってイメージするものが様々な街が、「常滑」ではないでしょか!

その中でもやはり全国的にも有名な「常滑焼き」をイメージする人が多いはずです。

今回は、その「常滑焼き」にスポットを当てて、六古窯の一つに数えられ、1,000年の歴史を持ち、

伝統に縛られることなく、陶芸や陶業に関わる人たちが集い、時代に合わせて変化を続ける

「常滑」の“フレキシブルさ!”を歩いて、呑んで、常滑焼きを学ぶやきもの散歩道ツアー!でした。

しかも常滑焼きのぐい吞みで、常滑のおいしい日本酒を飲みながらの授業です!

迷路のような路地でどんな素敵なモノに出会えるのか想像しただけでRPGを始める時のような

冒険心でワクワクしてきます!ここからは、宝探しRPGツアー風にお送りします!

それでは、授業コーディネーターの高橋隊長と行く「宝探しRPGツアー!」の始まりです!

序章 〜期待〜

当日は、前日の雨が上がり、12月中旬にしてはポカポカと暖かい日でまち歩き日和!

とこなめ競艇開催で人ごみの土曜の朝、冒険家(生徒さん)が常滑駅の出口にある招き猫の常滑神社に

ぞくぞくと集まってきました。みなさんからワクワクしている様子で自然とこんな声が漏れてきました。

「常滑、初めて来たわ〜!」

「素敵な焼き物に出会えるかしら?」

「日本酒楽しみだ!」

受付開始では、冒険家(生徒さん)に「ほろ酔い知多酒で Merry X’mas!」の

振る舞い日本酒スタンプラリーのやきもの散歩道MAPが渡されました。(これは宝探しの秘密の地図?)

そして、高橋隊長からは、「今日は、予定コースを変更して急な坂が多いですが、

昔の街並みが多く残るコースを行きます!」と説明があり、みなさんの期待がより一層と

高まったところでいよいよやきもの散歩道ツアーのスタートです!

LET’S GO TOKONAME! (タンタ、タンタ、タンタ、タ〜ン♪)

第1章 〜不思議な焼き物〜

まずは、駅から直ぐ近くにあるとこなめ招き猫通りを歩きました。道路沿いのコンクリート壁に

「御利益陶製招き猫」39体、「本物そっくりの猫」11体がありますが、みなさんは常滑の陶芸作家39人が

愛情をこめて一体ずつ手がけた39体の御利益陶製招き猫を一つ一つ丁寧に観ていました。

(まるでゲームの隠れアイテムを探しているようだ!)

そして、その先の民家で外壁に掛けられた大根が目に飛び込んできました!大根アートか!

これこそ隠れアイテムに間違いないと思わず写真を撮り、アイテムをゲットしました。

(本当は民家の人が大根を保存食にするために干していただけです。笑)

まち歩きは、いよいよ迷路のような路地のやきもの散歩道に突入です!

いきなり急な坂からですが、みなさんはワクワクしながらどんどんと足は前へ前へと進んでいきます。

直ぐに目に飛び込んできたのは、綺麗に土管を並べて出来た擁壁でした。

これは、明治期に工業化に取り組み、上下水道の整備に使用する土管の産地と発展した時に製品にならなかった物が、

石の代わりに擁壁などに使われました。この中には、何が入っているのだろうか?そんな想像をしたくなりました。

(ここにも隠れアイテムがありそうだ!)

さらに一行は、急な坂をどんどん上がって坂を登りきると街を見渡せる場所から焼き窯のレンガの煙突が見えてきました。

最初のスタンプをゲットする関門はあそこだ!

隊員たち(生徒さん)は急な坂を登りきった後で疲れることもなく、

更に先を進んでいくと今度は、コンクリートの道に埋め込まれた焼酎瓶が出てきました。

(これは、誰かが宝を探して瓶を割った後なのだろうか?笑)

これは、お酒や調味料を量り売りしていた頃、その容器が大量製造された時に製品にならなかった物を転用したものです。

焼酎瓶と言われるようになったのは、焼酎を入れる用途に使われることが多かったためだそうです。

坂を下ると次にギャラリーやショップ、カフェなどの街並みに出てきました。

この路地はタイムスリップして昭和の映画の1シーンに入り込んだような素敵な世界観です!

そんなまちを歩いていると先ほど坂の上から見えた大きな煙突に着きました。

最初の目的地、日本酒スタンプラリー参加店舗の生活雑貨「紡studio35」に到着です。

店内は、可愛い招き猫の雑貨をはじめ、オーナーさんのこだわりが伺えるものが溢れて、

木製で電気を使わないiphone用スピーカー「kinoto」から流れる優しい音色の中で、

みなさんは、最初の振る舞い日本酒(盛田 純米 AR4)を形が違う常滑焼きのぐい呑で

「知多酒でMerry X’mas!」と言いながら乾杯です!

「まるい味だ!」

「甘いね〜!」

「ワインみたい!」

皆さんは、ここまでやきもの散歩道を散策して、一見用途が分からない不思議な焼き物を見つけて、

さらにワインのような不思議な味の日本酒をいただき、すっかり常滑の世界に魅了されていました。

第2章 〜目に見えない価値〜

日本酒に酔いしれた後、高橋隊長一行は、「器と暮らしの道具」を扱うお店の「morrina」へ。

そこまでの道は、さらに迷路のように入り組んだ路地に古民家が並んだ素敵な空間です。

(ゲームの重要なヒントを教えてくれる人が出会いそうです。笑)

その路地を5分ほど歩き、授業の先生がいる「morrina」に到着です。

ここでは、暖かい雰囲気の代表の杉江寿文さんと常滑の16名作家さんが創った個性的な焼き物たちが迎えてくれました。

「わぁ〜、素敵だわ!」

「これも常滑焼き?」

「やっぱり、急須がいいね!」

そんな素敵な器に囲まれて、古民家をそのまま生かしたギャラリーでみなさんの自己紹介です。

(冒険家たちの自己紹介、みんなはどんな宝を探しに集まったのだろうか!)

「夫婦で初めて授業に参加しました。常滑は陶芸や競艇が好きです!」

「授業はよく参加をしています。常滑は4回目で焼き物を探しにきました!」

「名古屋から来ました。食べることが好きなで、日本酒も楽しみに来ました!」

「同じ知多半島から来ました。まち歩きを楽しみに来ました!」

皆さんの各々の楽しみを探しに来たことを聞き終わった後は、杉江さんからの常滑焼きのお話。

まずは、「常滑焼き」って、一体どういうもの?を知るために歴史から始まりました。。

1. 歴史と変化

常滑焼きの歴史は、大きく分けて4つの時代に分けられるそうです。

①平安時代

薪の窯で、素朴な質感の生活雑器を焼いていたのが始まりです。土の感じが出ているザラザラとした器で、

この頃には、全国でも珍しく港の近くにある焼き物産地のため、船で日本全国へ運ばれて「常滑焼き」が

全国制覇をしていたそうです!(常滑スゴイ!)

②江戸時代

大陸文化を取り入れて、全国でも常滑と佐賀でしか採れない、きめの細かな朱泥土を生かして、

急須づくりが始まったのが、この頃。(これは宝だ!)

③明治時代

やきもの散歩道に観られる土管やタイルなどの工業製品が盛んで、西洋文化に対応するために工業化の時代がこの頃。

④現代

釉薬を取り入れて、クラフトの作家さんたちが、独自の作風で新しい器を提案しています。

「常滑焼き」には、いろんな製法や形があるがゆえに「どれが常滑焼きの本当の姿なの?」とよく聞かれるそうです。

それは、他の産地の焼き物の多くが、江戸時代に家主の大名へ納める物として創られ、

その後、伝統を守ることが良いとしてきたが、常滑焼きは、対照的に時代やニーズによって、

様々な変化をしてきた“フレキシブルさ”が特徴の常滑焼きだからだそうです。

(なるほど、この精神はこの時代で生きていく宝物だ!)

そして、常滑焼きの歴史を学んだ後は、技法や材料についてです。

2. 技法や材料

器ができるまでには、数多くの工程がありますが、中でも「かたちづくり」は見た目や使い勝手を決める大切な要素で

作りたい物によっていろいろな技法があるそうです。

例えば、

「手びねり」とは、ロクロが考えだされる以前の素朴で温かみがある技法です。

「タタラ」とは、角皿や平皿などをつくる時に、土を叩いて板状に伸ばしたり、糸で切り形にする技法です。

「ロクロ」は、ご存知のとおり昔は手や足で回して手づくりをする技法です。

焼き物の厚みが厚くて底が大きい物は普段使い、逆に厚みが薄く底が小さい物はお客様をおもてなしするものです。

「型」は、主に石膏でできた型に液体状の粘土を流し込んでつくる技法です。大量生産向き。

また、焼き物の材料は、大きく分けて2つあり、常滑焼きの朱泥土のようにきめの細かい粘土質、

瀬戸焼きに代表されるような磁気の粘土質だそうですが、常滑焼きは、

その両方の材料が採れる恵まれた土地でそうです。(これまた凄い宝物だ!)

最後に杉江さんからは、「morrina」のコンセプトである「器と暮らしの道具」について、

「焼き物の伝統や技法、材料へのこだわりはもちろん知ってほしいけれど、大切なのは自分が「いいな」と思う気持ちです。

例えば、好みにぴったりの器と出会えた時のワクワク感。

その器によってくらしの中の“ゆったりした時間や心の豊かさが増えること。

そんな『目に見えない価値』を、器と一緒に楽しんでほしい。」と言うようなお話がありました。

(う〜ん、モノではなく、目に見えない価値こそが宝物ではないか!)

第3章 〜常滑を愛する人たち〜

高橋隊長一行が、杉江さんから沢山の宝物をいただいき、次に向かったのは、

陶芸作家の平野祐一先生の「然工房」と看板猫のんちゃんで有名なギャラリー「ほたる子」。

一つ目は、日本酒スタンプラリー参加店舗の一つで陶芸作家の平野祐一先生の「然工房」です。

ここでは、運良く工房の中で平野先生のおもてなしをうけることができ、直ぐに工房に通されて、

振る舞い日本酒(からから白老)を注いでいただき、ここでも「知多酒でMerry X’mas!」で乾杯!

ロクロをテーブルにしてスッキリした味の日本酒をいただき気分上々の中、先生のお話は、

修行時代に夕食までは先代に支える時間でその後が自由な時間だったため自分の創作活動は夜にされていたこと、

現在は活動の中心を息子さんへ譲り、お孫さんが可愛いという話まで先生の人生に少し触れることができました。

(多くの作品が創られたロクロをテーブルにして作家さんとのこの贅沢な時間が宝物でした!)

そして、次に向かったのは、同じく日本酒スタンプラリー参加店舗の一つで看板猫のんちゃんで

有名なギャラリー「ほたる子」です。

のんちゃんに会えるのを楽しみに行ったのですが、なんと数日前に看板猫のんちゃんが亡くなったばかりでした!

悲しい!しかし、オーナーの小池正さんから明るい雰囲気で振る舞い日本酒(ねのひ 本生しぼりたて)をいただき、

小池さんは、常滑に1962年に移住して、2002年に卸問屋のサラリーマンから脱サラをして、

「道・人・そして時の流れ「ほたる子」を始めたこと、常滑焼きが土管日本一だった話など、

ここには書ききれないほど常滑がどれだけ好きかという話をお聴きしました。

(常滑好きな人の人生に触れる時間が宝物でした!)

ここでの二箇所とも常滑を愛する人たちの人生に触れることができた素敵な時間でした!

最終章 〜フレキシブルさ!〜

最後に高橋隊長一行はゴールの登釜広場へ向かいました。そこは、奥に古い登釜のレンガ煙突がいくつも伸びており、

その反対側では新しい企画の『旅するパーラー陶の森』が開催されている「下村邸」がありました。

ここでも時代やニーズのとらわれることなく変化を続ける“フレキシブルさ!”の歴史の流れが続いていました。

こうして長い時間をかけてやきもの散歩道をまち歩きもおわりです。

最後は、その公園で大ナゴヤ大学の恒例の集合写真を「常滑、大好き!」の合い言葉で思い出を宝物として残しました!

今回、歩いて、呑んで、常滑焼きを学ぶやきもの散歩道ツアー!(宝探しRPGツアー!)では、

人それぞれ十人十色の常滑の楽しみ(宝物)を見付けることができた授業だったのではないでしょうか。

例えば、不思議な焼き物の街並み、素敵な焼き物、日本酒、また、行く先々で出会う常滑の人たちなど、

それらの全てが宝物のようにみなさんに残っているでしょう。

そんな“フレキシブルさ!”を持った常滑を学ぶことできて、常滑が大好きになった一日でした!

(レポート担当 ボランティアスタッフ 大崎 慎司

カメラ担当 ボランティアスタッフ 森下 真穂)

先生

今回の教室

常滑やきもの散歩道

住所:名古屋鉄道常滑駅から徒歩10分

地図を見る

地図を見る

やきもの散歩道の中には、古い工場や窯跡を利用したギャラリーや飲食店、建物を力強く支える土管や焼酎瓶、役目を終えた今もそびえ立つたくさんの煙突。ここには、やきものの街常滑ならではの風景がたくさんあります。

散歩道は、生活・生産の場です。マナーを守って散策をお楽しみ下さい。