授業詳細

CLASS

【大ナゴヤの日 オリエンテーション】

「出会い」って、いったい何なのだろう?

開催日時:2021年03月13日(土) 10時00分 ~ 11時30分

教室:YouTube Live

レポートUP

先生:

名畑 恵 / NPO法人まちの縁側育くみ隊 代表理事/錦二丁目エリアマネジメント株式会社 代表取締役

梅村 綾子 / 語学と科学の教室「ふた葉プロジェクト」代表/名古屋大学博物館 研究員

カテゴリ:【大ナゴヤの日/オンライン/コミュニケーション】

定 員 :88人

※今回の授業はYouTube Liveでの生配信になります。

大ナゴヤ大学に生徒登録頂かなくても大ナゴヤ大学のYouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。また、システムの都合上定員数を設けておりますが、特に定員はございません。

※YouTube Liveのコメント欄にて随時質問・感想を受け付けております。

コメント入力にはアカウント登録が必要となりますので、あらかじめご準備をお願いいたします。

実は、10周年を迎えた2019年の末より、ある“決まりごと”を設けて授業をつくってきました。

決まりごとは「授業を開催するのは毎月第2土曜日」「参加費は無料」の2つ。

第2土曜日は「大ナゴヤの日」と銘打つこととしました。

1年以上にわたり、いわば試験的に運用してきた「大ナゴヤの日」。

2021年4月、新たに「まだ見ぬ、面白いとの出会い」というキャッチフレーズを付け加え、本格始動に乗り出します。

「まだ見ぬ、面白いとの出会い」とは、何なのか。

そもそも、「出会い」って何なのか。

今回の授業では、キャッチフレーズに込めた思いをひもときながら、「出会い」についてじっくり腰を据えて考えていきたいと思います。

先生にお迎えするのは、名畑恵さんと梅村綾子さんです。

学生時代から長者町を中心とした名古屋市中区錦二丁目に関わりを持っていた名畑さん。中部圏を中心に、まちに関する活動や公共事業におけるファシリテーションを務め、現在は「錦二丁目エリアマネジメント株式会社」の代表として、まちづくりに関する数々の事業を手がけていらっしゃいます。

梅村さんは、英語とイタリア語、科学の教室「ふた葉プロジェクト」を運営する、サイエンスコミュニケーターです。年齢に関係なく、科学に興味を持つ人が楽しく科学を学ぶ場を提供しています。

他にも、身の回りの興味や関心事を、科学の視点で楽しくおしゃべりする「サイエンスカフェ」も企画。科学との出会いの場づくりにも熱心に取り組まれています。

まちを舞台に、ヒト・モノ・コトの出会いをつくり、関わり合っている名畑さんと

科学の世界の面白さ・奥深さに触れてもらう、科学と人との出会いをつくる梅村さん。

そんなおふたりにも、現在の活動に至るまでの道のりの中に、さまざまな「出会い」があったといいます。

おふたりのトークセッションを通じて

“今”につながる「出会い」について、“これから”につなげる「出会い」について

考えていけたらと思います。

授業では併せて、これから大ナゴヤ大学では「大ナゴヤの日」を通じて、どんな「出会い」をつくっていきたいのかについてもご紹介します。

なかなか自分の思ったとおりに行動できない今だからこそ、出会いの価値に少しでも触れられたら、明日からの世界の捉え方がちょっとだけ変わるかもしれません。

そんなことも淡く期待して参加もらえると、うれしい限りです。

<スケジュール>

09:50 受付開始

10:00 授業開始

10:10 学長挨拶

「大ナゴヤの日」って、どんな日になるの?

「まだ見ぬ面白いとの出会い」とは?

10:30 トークセッション

“今”につながる「出会い」、“これから”につなげる「出会い」

11:15 クロージング

11:30 終了

【授業コーディネーター】

伊藤 成美

【YouTube Live】

授業の様子はYouTubeにてアーカイブ公開されておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

2019年から大ナゴヤ大学は毎月第2土曜日を「大ナゴヤの日」と題し、原則参加費無料の授業を展開してきました。

そして、2021年4月から「大ナゴヤの日」を本格的に運用を開始します。

「大ナゴヤの日」のキャッチフレーズは、「まだ見ぬ面白いものとの出会い」。

このキャッチフレーズを受けて、今回の授業は「出会い」がテーマ。「出会い」とは果たして何なのでしょう。

まず、山田卓哉学長から「大ナゴヤの日」が目指していることの説明がありました。

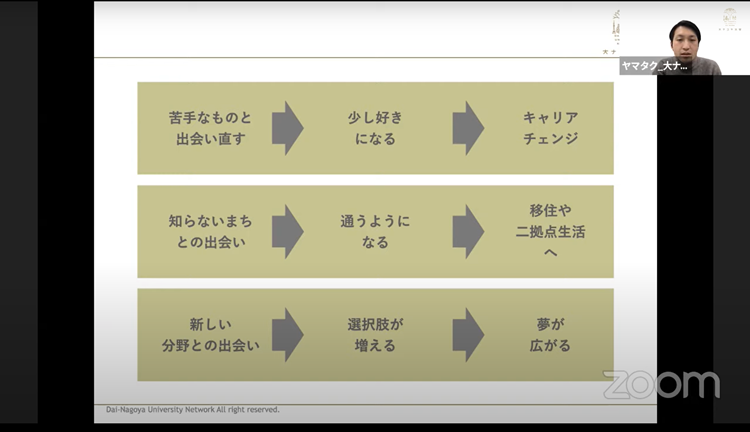

「まだ見ぬ面白いものとの出会い」というのは、「自分の外側にある事象から影響を受け、自身の内側にある見えて来なかったことに気づき、いつかの行動変容につながる出会い」のこと。

毎月第2土曜日に多種多様なカテゴリーの授業が開催されるため、何となく参加した授業で得た知識や価値観との出会いを通して、自分がどうありたいのかを見つめ直したりする機会になしてほしいそうです。

後半は錦二丁目エリアマネジメント株式会社代表の名畑恵さん(以下、名畑さん)と「ふた葉プロジェクト」を運営する、サイエンスコミュニケーターの梅村綾子さん(以下、梅村さん)をお迎えし、トークセッションを開催しました。

トークセッション内で語られたのは、4つのテーマ。

【テーマ1】現在の活動につながる「出会い」について教えてください。

【テーマ2】何かと「出会いたい」って思っていたから、出会えたのでしょうか?

【テーマ3】「出会い」をつくる側として、心がけていることはありますか?

【テーマ4】あなたにとって、「出会い」とは?

おふたりのお話で共通していたのは、「出会い」は偶然から、ということでした。たまたまやりたいことや好きのベクトルの方向へ向かうように自ら動き回った結果、さまざまな人と出会い、刺激を受け、多様な考えに触れたり、面白いと感じることが見つかったりしたそうです。

印象的だったのは、【テーマ2】で登場した「計画的偶発性理論」(※)の話と、【テーマ4】でのおふたりの「出会い」についての回答です。

(※)「計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)」:1999年に、心理学者のジョン・D・クランボルツ博士によって発表されたキャリア理論。

1 好奇心(Curiosity):新しいことに興味を持ち続ける

2 持続性(Persistence):失敗してもあきらめずに努力する

3 柔軟性(Flexibility):こだわりすぎずに柔軟な姿勢をとる

4 楽観性(Optimism):何事もポジティブに考える

5 冒険心(Risk Taking):結果がわからなくても挑戦する

【テーマ2】については、出会いの理論として「計画的偶発性理論」というものが学術的に存在するということは初めて知りました。私自身に照らし合わせてみると、「楽観性」や「冒険心」はまだまだ足りないなと思うので、これがもっとあると良い「出会い」にたどり着きやすいのかなと思いました。

【テーマ4】については、おふたりの「出会い」の表現の仕方の違いが印象に残りました。

梅村さん「気づけば出来上がっていた、宝のコレクション」 みなそれぞれに目標へ向かって進んでいく中で、苦労も多くあるとは思いますが、その過程での出会いの積み重なりが自分を作り上げているのではと思います。

名畑さん「蟻地獄の入り口」

人と出会えば出会うほど出来ることが増えていき、いよいよ引き下がれないところにまでいってしまうのでこのフレーズ。

結果同じことを言っているのにも関わらず、こんなに表現が違うのがとても面白く感じました。

私自身、まだ将来どうしたいのかが見えていません。この授業を受けて、とりあえず目の前のことに取り組んでいけば、ふとした「出会い」によって何か見えてくるのかもしれないなと思いました。

レポート・カメラ:どぅー

先生

名畑 恵 / NPO法人まちの縁側育くみ隊 代表理事/錦二丁目エリアマネジメント株式会社 代表取締役

愛知県春日井市生まれ。椙山女学園大学卒、愛知産業大学大学院造形学研究科修士課程修了、(故)延藤安弘氏に師事。中部圏を中心に、各地のまち育て活動や公共事業等にファシリテーターとして携わる。また、名古屋市錦二丁目地区の活動には学生の頃から携わっており、「錦二丁目まちの会所」の運営を行っている。2018年3月には地縁組織と共に錦二丁目エリアマネジメント株式会社を立ち上げる。

梅村 綾子 / 語学と科学の教室「ふた葉プロジェクト」代表/名古屋大学博物館 研究員

1978年名古屋市の生まれ。東京理科大学理学部第一部化学科卒業後、アストラゼネカ株式会社での就職を経て、改めて学術の世界で再スタートを切る。イギリス・マンチェスター大学大学院にて「結晶成長の解明」をテーマにPhD取得(理学博士)。その後は、科学技術振興機構ERATO北川統合細孔プロジェクト、奈良女子大学キャリア開発支援本部、名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部を経て、現在は名古屋大学博物館 研究員として活動中。その傍ら個人としても、地域社会で共に学ぶ空間づくりを目指し、語学と科学の教室「ふた葉プロジェクト」を主宰、今に至る。

今回の教室

YouTube Live

住所:

※今回の授業はYouTube Liveでの生配信になります。

大ナゴヤ大学に生徒登録頂かなくても大ナゴヤ大学のYouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。