授業詳細

CLASS

古民家で、ラッコハカセと”好き”を深めて発信!~あなたの好きを分かりやすく、楽しく伝えるノウハウ講座~

開催日時:2024年03月09日(土) 10時00分 ~ 12時00分

教室:まちのお茶の間 菅原商店

レポートUP

先生:

小林優太 / コピーライター/大ナゴヤノート.エディター/ RACCOLABO代表

カテゴリ:【大ナゴヤの日/カルチャー/くらし/コミュニケーション】

定 員 :8人

※本授業は「大ナゴヤの日」の授業として企画しております。毎月第二土曜日は参加費無料の授業として開催しています。

※授業運営の都合上、直前のキャンセルはご遠慮ください。しかしながら、体調面への不安などがある場合は、その限りではございませんので気軽にご相談ください。

※2024年3月8日(金)12時まで先着順でお申し込みを受け付けます。

※当日は、教室への集合ではなく、名鉄名古屋本線「桜駅」改札外にて集合になります。9:40~9:55の間に起こしいただけますようお願いいたします。

SNSで自分のことを発信することができるようになってきました。体験をシェアしたり、意見交換したりするのに欠かせないものになっているのではないでしょうか。※授業運営の都合上、直前のキャンセルはご遠慮ください。しかしながら、体調面への不安などがある場合は、その限りではございませんので気軽にご相談ください。

※2024年3月8日(金)12時まで先着順でお申し込みを受け付けます。

※当日は、教室への集合ではなく、名鉄名古屋本線「桜駅」改札外にて集合になります。9:40~9:55の間に起こしいただけますようお願いいたします。

ただ、自分の好きなことは、どれくらい発信していますか?

SNSの受けとめられ方を意識しているのではないでしょうか?

そもそも、好きなこと、好きなものは何ですか?これが好き!と人に伝えられることはありますか?

今回は、自分の好きなことやものを見つめ、話す機会を持ちつつ、

コピーライター・大学講師・まちづくりコーディネーターの「RACCOLABO(ラッコラボ)」代表の小林優太さんに、好きなことを発信する時のノウハウを教えていただきます。小林さんは、ラッコが好きで、ラッコの魅力発信とグッズ開発に勤しむラッコ愛好家です。SNSの発信だけでなく、ラッコに関する写真展やイベントを行っています。

みなさんも、自分の好きを発信するのが、もっと楽しくなると思いますよ!

今回は、古民家をお借りして行います。古民家が好きで、ご夫婦で住まれている場所を不定期にオープンしていている場所です。

自分の好きを発信や形にされている場所にて、

お茶の間を体験しつつ、ゆったりと自分の好きを見つめ、話し、楽しく学べる機会です。

皆さまのご参加お待ちしています。

------

※当日は、名鉄名古屋線桜駅に集合、受付してから古民家に移動いたします。桜駅までは地下鉄桜本町駅3番出口より約徒歩5分です。

------

<スケジュール>

09:40 受付開始(名鉄名古屋本線「桜駅」にて)

10:00 授業開始、自己紹介

10:10 流れ説明

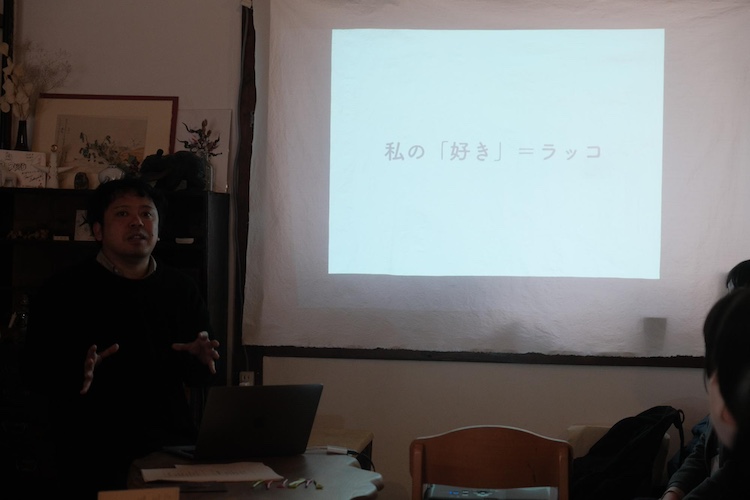

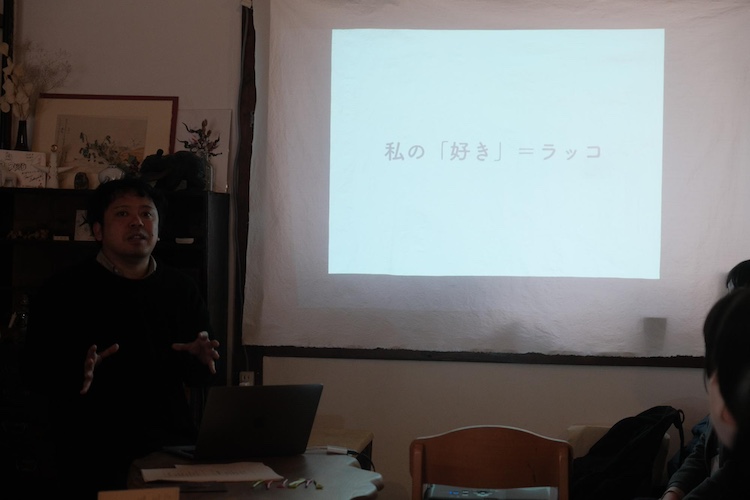

10:15 先生より、好きなラッコについてとその理由

10:40 好きで伝えたいことを深ぼって、話してみよう

11:00 分かりやすく、楽しく伝えるノウハウ講座

11:20 実践編

11:40 先生からのフィードバック

12:00 終了

【授業コーディネーター】

いくえ

名鉄名古屋本線の桜駅から徒歩3分ほどの住宅地に「まちのお茶の間 菅原商店」があります。

奥の二間続きの和室をお借りして授業をしました。

縁側に面していて、とても落ち着ける空間です。

棚には書籍が多数並んでいるのも目を引きます。

今回の先生は、コピーライター/大ナゴヤノート.エディター/ RACCOLABO代表の小林優太さんです。

大ナゴヤ大学に長く関わってこられ、学内では「ハカセ」の愛称で呼ばれています。

大変ラッコ愛にあふれておられ、SNSでラッコの写真を中心に発信しておられます。

毎回かわいいラッコの仕草で微笑ましいです。

好きなことはたくさんありますが、積極的に発信しているのはラッコのことだけとのことです。

しかし、そんな小林先生でも、初めの頃は、ラッコ好きを発信することに若干の抵抗があったそうです。

まずは、先生に、先生のこれまでについてお話を伺いました。

ラッコを好きになったきっかけは、2010年、和歌山のアドベンチャーワールドに行った時だそうです。ワチャワチャと動くラッコ、餌をとりながらもおもしろく動くラッコに関心を抱きました。その時飼育員さんがおっしゃった言葉が「ラッコは食いしん坊できれい好き」というものでした。

そこで、食べながらぐるぐる身体を回す理由を本で調べてみました。

すると、それは野生で生きるために大切な仕草であることがわかりました。

ラッコの毛はガードヘアとアンダーファーの2種類があり、全身で8億本〜10億本もあるそうです。常に毛づくろいが必要なのだそうです。

また、体重の5分の1程度の量を1日に食べる必要があり、たくさん食べているということもわかりました。

ここでクイズが出題されました。。

「ラッコは全国で何か所の水族園館にいるでしょう?」

答えは、2か所(合計3頭)なのだそうです。

先生がラッコ好きになって水族館を巡り始めたころには10園館ほどにいたのが、13年でこれだけ減ってしまったのだそうです。

水族館を巡ってきた先生は、やがて野生のラッコが暮らす所に出かけるようになりました。

北海道では、子育てや餌とりの様子を目にし、時には一度に10頭ぐらいがいることもありました。

そこで、ラッコのたくましさへのあこがれがあらためて湧いてきたそうです。

2022年には、カリフォルニアでも野生のラッコと出会うことができ、まちなかで「ラッコが道を渡るからスピードを出しすぎないように」と注意する道路標識も見つけました。Googleマップで「Sea Otter Heaven」と記されている場所もあり、夕方になるとラッコが群れていたそうです。

あらためて、人とラッコとの距離感、共生のあり方に関心が高まったそうです。

ラッコは、追求するほどにおもしろいと感じています。かわいい仕草の裏側に、生きるための強さが隠れています。海の中で道具を使うなど、他の動物になかなかない特徴があることにも魅力があります。

これが、先生がラッコ好きである理由です。

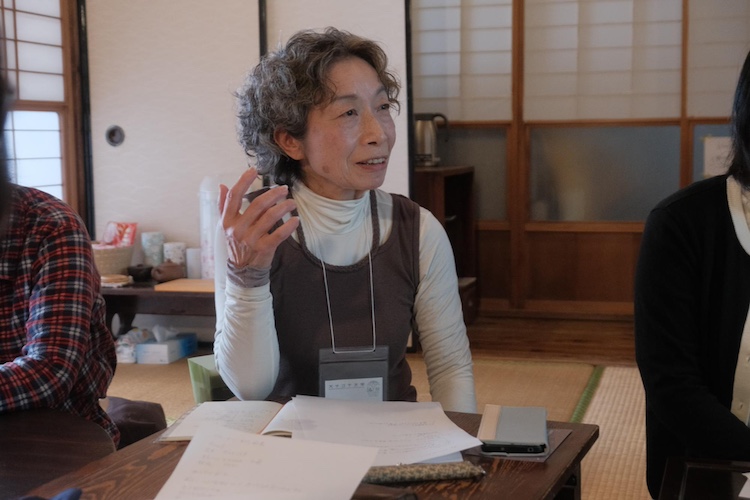

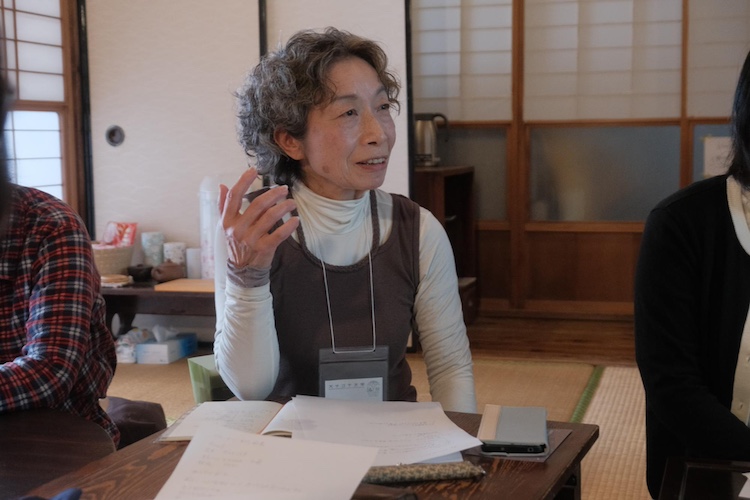

ここで、「好き」を深堀りするワークです。

「なにが好き?」「いつどうやって好きになった?」「どんなところが好き?」「人に知ってもらいたいことはある?」という質問を用意しました。

それぞれが紙に書き出し、その後みんなで共有しました。短い時間の中で、皆さんどんどん書いて、紙が文字で埋まるくらい書いていらっしゃいました。

その後の共有時間でも、熱のこもった発言が続きました。好きなことを考え、話すのは、楽しいということを実感しました。また、好きなことに関して、多くの人が人に知ってほしいことがあるのだな、とわかりました。

次に、先生が、ラッコの発信をして、「好き」をもっと楽しんでいることについて伺いました。

元々は、個人的な趣味で、休日に水族館へ出かけるだけで、積極的な発信をしてはいませんでした。

ある時、写真を上手に撮れたので、フェイスブックのカバー写真に使うことにしました。

すると、大ナゴヤ大学の元学長がそれを見つけて、それをきっかけにラッコの話をしました。

その時にその方が「もっと話したらいいよ」と言ってくださったそうです。

「みんなラッコのことを知らないんだな」という気づきもあり、「まずは知ってほしい、会いに行ってほしい」と感じました。

それから、発信を始めました。

まずは、SNSや大ナゴヤ大学内での発信から始め、その後、自分でイベントを企画し始めました。

カフェや大学のコミュニティースペースなどでイベントを行い、時には親子向けのイベントも企画したそうです。

オリジナルグッズを作って、野生動物の保護活動に寄付することにも取り組んでいます。

グッズを使う時ラッコのことを思ってほしい、ラッコのことを知らない人には知るきっかけになってほしい、という思いがあるそうです。

コロナ禍になり、イベントが難しくなったタイミングで、ラッコの写真展を企画することにしたそうです。写真の解説とともに、ラッコについての説明もしています。

最近では、写真展とトークイベントの両方を行う企画もできるようになりました。

先生のラッコの写真展はこれからも開催されます。

直近では、3月20日〜30日まで、「北海道のラッコもよう」と題して、名古屋市熱田区のTOUTEN BOOKSTOREで行います。是非ご覧になってください。

SNSでの発信についても伺いました。

ラッコのかわいい仕草の写真だけではなく、記載していることがあります。

「ラッコを見守るときは、遊歩道の外には出ない、ドローンは飛ばさない、船などで近づかない、エサはあげない」です。

大切なことはきちんと伝えることが大事なのだそうです。

「なぜ、発信するのか」を考えると、少しずつ変わってきているそうです。

「ラッコを知ってほしい」から始まり、「みんなでラッコを大事にしたい」、そして現在は「ラッコとの共生を一緒に考えたい」からだそうです。

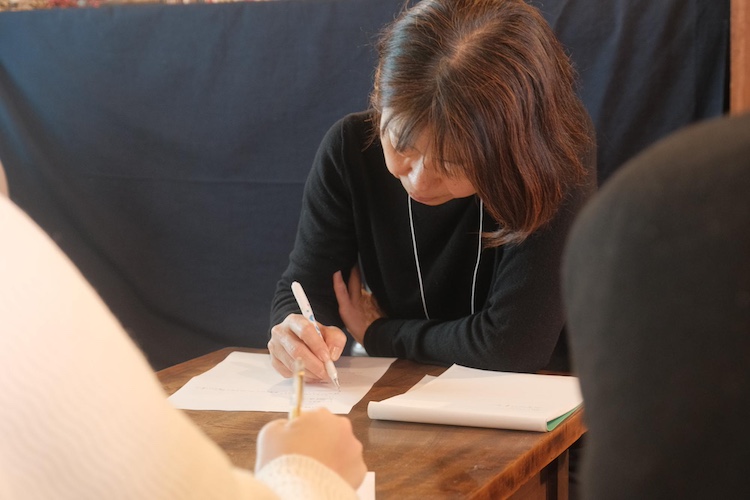

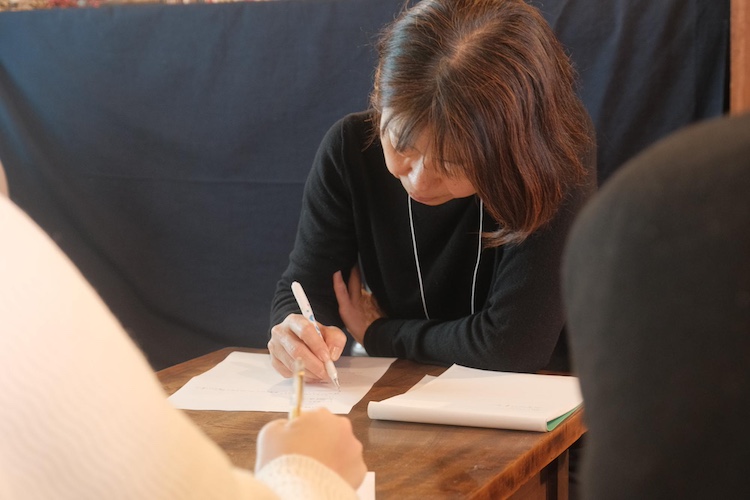

ここで「好き」をもっと楽しむワークをしました。

「人に知ってもらいたいこと」を踏まえて、「なんのために」「どんな方法で」「なにを目指すか」という設問で行いました。

共有の時間では、みんなからの提案も出て、盛り上がりました。

方法はSNSなどを思いつきがちですが、実にあらゆる方法が考えられることに気づきました。

「大人向けの絵本を知ってもらいたい」

イベントをやって、そのタイトルを工夫したら?

「生け花を中国の人にも知ってもらいたい」「生活に自然を取り入れる文化を体験してもらいたい」

流派にこだわらなければ、機会が持てるかも?

「エクセルの良さを知ってもらいたい」「主に実務的なことで頼られる人間になりたい」

発信の中でも、周りの人とのコミュニケーションという形であろう。

「大垣の魅力を伝えたい」「一日楽しんでもらいたい」

歴史中心の行政が作るパンフレットではなく、魅力的なパンフレットを考えたい。

「バレーボールのリーグを知って楽しんでほしい」

オリンピック等で、パブリックビューイングはできないものか?お店などとのコラボを模索すれば可能かも?

「テコンドーが年齢に関係なくできるスポーツであることを知ってほしい」

「50歳からの〜」というような括りで募集すべきか、線引きをしない方が良いのか考え中。

発信するということは、好きなことをもっと楽しくするきっかけです。

最後に先生から一言いただきました。

好きなことを好きと言えることは健康的なことで、自信を持って良いことだと思います。

まずは「誰に(伝えたい相手、対象)」を見つけて欲しいです。

自分は「もっと話したら、伝えたらいいよ」と言われて、それからの人生が楽しくなりました。

今の活動は、「ラッコへの恩返しのようなものでもある」、とおっしゃっておられました。

レポート:三宅由美子

カメラ:すがわら

奥の二間続きの和室をお借りして授業をしました。

縁側に面していて、とても落ち着ける空間です。

棚には書籍が多数並んでいるのも目を引きます。

今回の先生は、コピーライター/大ナゴヤノート.エディター/ RACCOLABO代表の小林優太さんです。

大ナゴヤ大学に長く関わってこられ、学内では「ハカセ」の愛称で呼ばれています。

大変ラッコ愛にあふれておられ、SNSでラッコの写真を中心に発信しておられます。

毎回かわいいラッコの仕草で微笑ましいです。

好きなことはたくさんありますが、積極的に発信しているのはラッコのことだけとのことです。

しかし、そんな小林先生でも、初めの頃は、ラッコ好きを発信することに若干の抵抗があったそうです。

まずは、先生に、先生のこれまでについてお話を伺いました。

ラッコを好きになったきっかけは、2010年、和歌山のアドベンチャーワールドに行った時だそうです。ワチャワチャと動くラッコ、餌をとりながらもおもしろく動くラッコに関心を抱きました。その時飼育員さんがおっしゃった言葉が「ラッコは食いしん坊できれい好き」というものでした。

そこで、食べながらぐるぐる身体を回す理由を本で調べてみました。

すると、それは野生で生きるために大切な仕草であることがわかりました。

ラッコの毛はガードヘアとアンダーファーの2種類があり、全身で8億本〜10億本もあるそうです。常に毛づくろいが必要なのだそうです。

また、体重の5分の1程度の量を1日に食べる必要があり、たくさん食べているということもわかりました。

ここでクイズが出題されました。。

「ラッコは全国で何か所の水族園館にいるでしょう?」

答えは、2か所(合計3頭)なのだそうです。

先生がラッコ好きになって水族館を巡り始めたころには10園館ほどにいたのが、13年でこれだけ減ってしまったのだそうです。

水族館を巡ってきた先生は、やがて野生のラッコが暮らす所に出かけるようになりました。

北海道では、子育てや餌とりの様子を目にし、時には一度に10頭ぐらいがいることもありました。

そこで、ラッコのたくましさへのあこがれがあらためて湧いてきたそうです。

2022年には、カリフォルニアでも野生のラッコと出会うことができ、まちなかで「ラッコが道を渡るからスピードを出しすぎないように」と注意する道路標識も見つけました。Googleマップで「Sea Otter Heaven」と記されている場所もあり、夕方になるとラッコが群れていたそうです。

あらためて、人とラッコとの距離感、共生のあり方に関心が高まったそうです。

ラッコは、追求するほどにおもしろいと感じています。かわいい仕草の裏側に、生きるための強さが隠れています。海の中で道具を使うなど、他の動物になかなかない特徴があることにも魅力があります。

これが、先生がラッコ好きである理由です。

ここで、「好き」を深堀りするワークです。

「なにが好き?」「いつどうやって好きになった?」「どんなところが好き?」「人に知ってもらいたいことはある?」という質問を用意しました。

それぞれが紙に書き出し、その後みんなで共有しました。短い時間の中で、皆さんどんどん書いて、紙が文字で埋まるくらい書いていらっしゃいました。

その後の共有時間でも、熱のこもった発言が続きました。好きなことを考え、話すのは、楽しいということを実感しました。また、好きなことに関して、多くの人が人に知ってほしいことがあるのだな、とわかりました。

次に、先生が、ラッコの発信をして、「好き」をもっと楽しんでいることについて伺いました。

元々は、個人的な趣味で、休日に水族館へ出かけるだけで、積極的な発信をしてはいませんでした。

ある時、写真を上手に撮れたので、フェイスブックのカバー写真に使うことにしました。

すると、大ナゴヤ大学の元学長がそれを見つけて、それをきっかけにラッコの話をしました。

その時にその方が「もっと話したらいいよ」と言ってくださったそうです。

「みんなラッコのことを知らないんだな」という気づきもあり、「まずは知ってほしい、会いに行ってほしい」と感じました。

それから、発信を始めました。

まずは、SNSや大ナゴヤ大学内での発信から始め、その後、自分でイベントを企画し始めました。

カフェや大学のコミュニティースペースなどでイベントを行い、時には親子向けのイベントも企画したそうです。

オリジナルグッズを作って、野生動物の保護活動に寄付することにも取り組んでいます。

グッズを使う時ラッコのことを思ってほしい、ラッコのことを知らない人には知るきっかけになってほしい、という思いがあるそうです。

コロナ禍になり、イベントが難しくなったタイミングで、ラッコの写真展を企画することにしたそうです。写真の解説とともに、ラッコについての説明もしています。

最近では、写真展とトークイベントの両方を行う企画もできるようになりました。

先生のラッコの写真展はこれからも開催されます。

直近では、3月20日〜30日まで、「北海道のラッコもよう」と題して、名古屋市熱田区のTOUTEN BOOKSTOREで行います。是非ご覧になってください。

SNSでの発信についても伺いました。

ラッコのかわいい仕草の写真だけではなく、記載していることがあります。

「ラッコを見守るときは、遊歩道の外には出ない、ドローンは飛ばさない、船などで近づかない、エサはあげない」です。

大切なことはきちんと伝えることが大事なのだそうです。

「なぜ、発信するのか」を考えると、少しずつ変わってきているそうです。

「ラッコを知ってほしい」から始まり、「みんなでラッコを大事にしたい」、そして現在は「ラッコとの共生を一緒に考えたい」からだそうです。

ここで「好き」をもっと楽しむワークをしました。

「人に知ってもらいたいこと」を踏まえて、「なんのために」「どんな方法で」「なにを目指すか」という設問で行いました。

共有の時間では、みんなからの提案も出て、盛り上がりました。

方法はSNSなどを思いつきがちですが、実にあらゆる方法が考えられることに気づきました。

「大人向けの絵本を知ってもらいたい」

イベントをやって、そのタイトルを工夫したら?

「生け花を中国の人にも知ってもらいたい」「生活に自然を取り入れる文化を体験してもらいたい」

流派にこだわらなければ、機会が持てるかも?

「エクセルの良さを知ってもらいたい」「主に実務的なことで頼られる人間になりたい」

発信の中でも、周りの人とのコミュニケーションという形であろう。

「大垣の魅力を伝えたい」「一日楽しんでもらいたい」

歴史中心の行政が作るパンフレットではなく、魅力的なパンフレットを考えたい。

「バレーボールのリーグを知って楽しんでほしい」

オリンピック等で、パブリックビューイングはできないものか?お店などとのコラボを模索すれば可能かも?

「テコンドーが年齢に関係なくできるスポーツであることを知ってほしい」

「50歳からの〜」というような括りで募集すべきか、線引きをしない方が良いのか考え中。

発信するということは、好きなことをもっと楽しくするきっかけです。

最後に先生から一言いただきました。

好きなことを好きと言えることは健康的なことで、自信を持って良いことだと思います。

まずは「誰に(伝えたい相手、対象)」を見つけて欲しいです。

自分は「もっと話したら、伝えたらいいよ」と言われて、それからの人生が楽しくなりました。

今の活動は、「ラッコへの恩返しのようなものでもある」、とおっしゃっておられました。

レポート:三宅由美子

カメラ:すがわら

先生

小林優太 / コピーライター/大ナゴヤノート.エディター/ RACCOLABO代表

広告制作会社を退職後、地元・あま市のまちづくりに関わる。行政の中でまちづくりに関わり始めると同時にコピーライターとしてのキャリアをスタート。 2017年より「RACCO LABO」を屋号に掲げ、フリーランスとして活動する。 コピーライターの他に、大学講師、まちづくりコーディネーター、ラッコの魅力発信とグッズ開発に勤しむラッコ愛好家など、多彩な顔を持つパラレルワーカー。キャッチフレーズは「あま市と歴史とラッコを愛す」。

今回の教室

まちのお茶の間 菅原商店

住所:住所:当日は名鉄名古屋本線「桜駅」改札外に集合し、教室に向かいます。

※地下鉄桜通線「桜本町駅」から名鉄名古屋本線「桜駅」までは徒歩5分ほどです。

地図を見る

地図を見る

夫婦ふたりで運営している路地裏の小さな古民家スペース。お茶の間のように集まった人が自由に過ごして、ゆるゆると交流が生まれる場になればいいなと思っています。月に数回、不定期オープン。