授業詳細

CLASS

iPadやiPhoneを楽器にして、簡単に音楽を楽しもう~iPadやiPhoneのサンプラーを使った音楽制作を体験〜

開催日時:2024年11月09日(土) 14時00分 ~ 16時00分

教室:音楽練習スタジオENJO

レポートUP

先生:

杉本辰幸 / 音楽練習スタジオENJO オーナー ギター&ドラム講師

カテゴリ:【大ナゴヤの日/アート/カルチャー/歴史・文化】

定 員 :6人

※本授業は「大ナゴヤの日」の授業として企画しております。毎月第二土曜日は参加費無料の授業として開催しています。

※2024年11月8日(金)12時まで先着順でお申し込みを受け付けます。

※授業運営の都合上、お申込後のキャンセルはご遠慮ください。しかしながら、体調面への不安などがある場合は、その限りではございませんので気軽にご相談ください。

※本授業では、iPhoneあるいはiPadを使用します。お持ちの方はご持参をお願いいたします。お持ちでない方も、貸し出し、共有などの対応が可能です。ぜひご参加ください。

あなたの日常生活に音楽はありますか?※2024年11月8日(金)12時まで先着順でお申し込みを受け付けます。

※授業運営の都合上、お申込後のキャンセルはご遠慮ください。しかしながら、体調面への不安などがある場合は、その限りではございませんので気軽にご相談ください。

※本授業では、iPhoneあるいはiPadを使用します。お持ちの方はご持参をお願いいたします。お持ちでない方も、貸し出し、共有などの対応が可能です。ぜひご参加ください。

音楽は人々の暮らしに豊かさをもたらしてくれます。

誰もが音楽を作る才能を持っていますが、多くの人はそれを試したことはありません。作曲や演奏は、お金と時間の投資が必要な敷居の高い趣味と考えられているからです。

今の時代、iPhoneやiPadに代表されるスマートフォンさえあれば、楽器や専門的な訓練は必要なく、自分だけの音楽を作り、演奏できることを知っていますか。

この授業では、「サンプラー」について学びます。サンプラーを使えば、参加者の声を音楽に変わるプロセスを体験しますし、人の声や周りの音を使って、無限に音楽表現ができることを実感します!

サンプラーはミュージシャンの創作ツールです。講師の杉本辰幸先生は、音楽知識の全くない人でもサンプラーを使って音楽制作の楽しさを味わえると考えています。

この授業の目的は、アプリの使い方をマスターすることではありません。音楽を楽しみ、創作することの可能性を体験し、気軽に音楽のあそび方を発見することです!

これは、iPhoneやiPadなどのスマート電子機器と音楽を融合させた画期的な試みです。この授業では、音楽の楽しみ方を教えてくれる先生や、音楽に興味や好奇心を持つ仲間と出会えます! 最大の魅力は、音楽を難しく考えすぎず、型にはまらない驚きの体験と楽しさを味わえることです!

★本授業では、iPhone、iPadのアプリ「GarageBand」を使用します。ご自分のiPhone、iPadをお持ちの方はご持参ください。

<スケジュール>

13:45 受付開始

14:00 授業開始

14:10 参加者自己紹介

14:20 先生の授業

★ 音楽・サンプリング・サンプラーについての説明

★ 先生による作曲のお手本

★ サンプラーで作曲体験

15:30 作曲発表

15:50 感想共有

16:00 終了

【授業コーディネーター】

おうやん

音楽を自由自在に楽しみたい、音を組み合わせたり、気軽に曲を作ってみたい、というのは、音楽好きにとって夢でもあります。

スマホやタブレットで、それが手軽にできてしまう、といううれしいソフトが、GarageBandです。

この授業では、GarageBandのサンプラー機能を使い、声を音源にして、音楽づくりを体験しました。音楽はごく身近なところにあり、難しいものではない、と実感できる体験です。先生は、音楽練習スタジオENJOのオーナーで、ギター&ドラム講師の杉本辰幸さんです。生徒さんは、サンプラーに興味がある方、音楽活動をされていらっしゃる方が多かったです。

まず、音楽に関する歴史を教えていただきました。ピタゴラスというと、「三平方の定理」などで有名な数学者ですが、そのピタゴラスが、鍛冶屋さんのハンマーの音の響きの違いに気づき、音色の違いは、ハンマーの大きさの違いに依るのだということを見つけたそうです。大きい方が低い音となることがわかりました。そこから、和音、不協和音、倍音といったことの発見に至りました。それを体系化したものが、12音階ということになるそうです。

サンプラーは、標本化された音を任意に再生出力できる装置で、演奏する技術がなくても楽器の音が出せることが魅力です。1970年に完成したものの、当時は非常に高価で、普通に手が出せるものではなかったそうです。1985年頃になり、ようやく普及したそうです。シンセサイザーとの違いですが、シンセサイザーは、音をつくるもので、サンプラーは鳴っている音を取り込んで、並べて演奏できるようにした装置です。

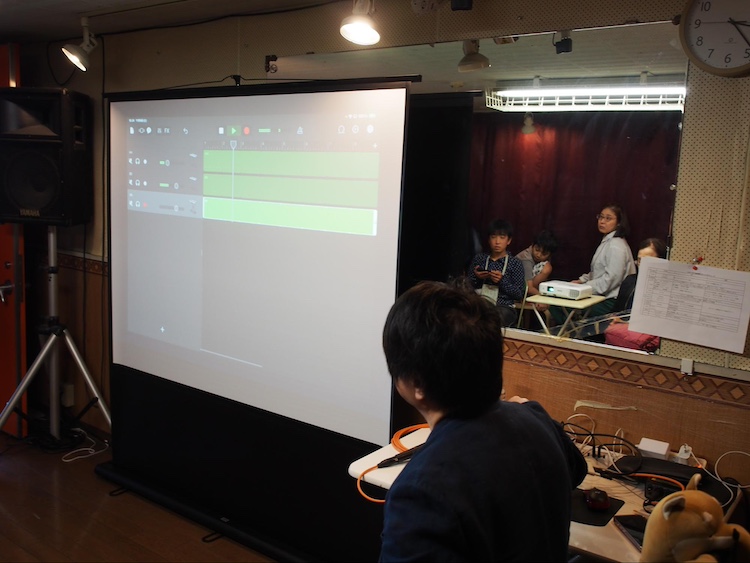

先生にお手本を作っていただきました。お手本では、リズム音だけではなく、ボーカルなどのメロディーも入れた本格的な曲を作っていただきました。即興的に楽しい曲ができて、このソフトの素晴らしさがわかりましたし、さすが先生だと思いました。

ここからが、実際に音楽作りです。

今回は、初めての方も多いので、リズム音の組み合わせを楽しみました。バスドラム、ハイハット、スネアドラムの3種類の音を組み合わせて、音楽を作っていきます。といっても、楽器の音ではなく、ご自身の声を録音し、使用しました。バスドラムとして「ドン」という低い声、ハイハットとして「チッ」という声、スネアドラムとして「タン」という声の3種類を用意します。因みにこのソフトには、あらかじめ犬の鳴き声を録音したものが入っており、それも活用できるようになっています。

次にサンプラーを出し「鍵盤」を選びます。

録音時に用いるメトロノーム音を、録音しやすいテンポに調整します。録音時にテンポのガイドとなり、その後メトロノーム音は消すことができますから、邪魔になりません。今回は4拍子の曲を作ります。最初はハイハットの音を作りました。

声そのままではなく、どの鍵盤を押すかによって音の高さを変えることができます。録音ボタンを押すと画面にテンポに合わせて「1、2、3、4」と表示され、その後録音がスタートします。チッ、チッ、チッ、チッと、4拍分に、細かく8回入れました。

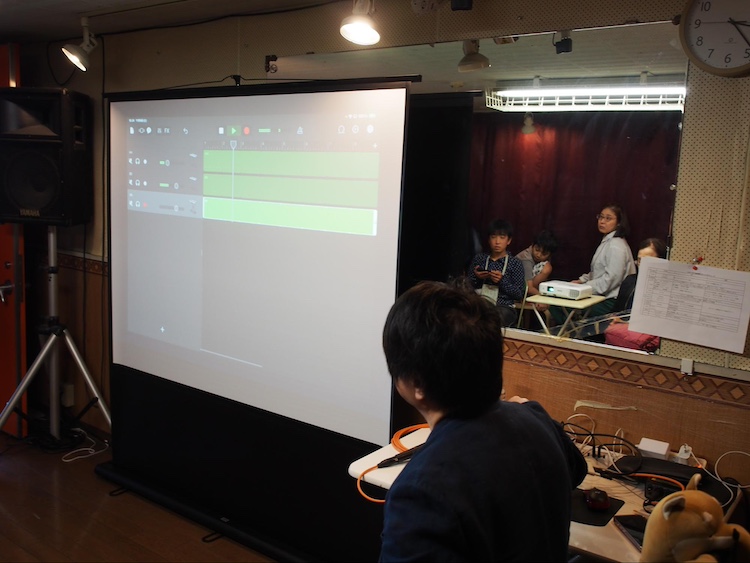

その後テンポを作りたい曲のテンポにし、メトロノーム音を消し、曲の何小節目に入れるかを設定します。今回は同じパターンで8小節とするので、そのまま「ループ」で8小節分に伸ばして、これをタイムラインとして記録しました。この作業を全員で一斉にやると、近くの人の音が混じって混乱してしまうため、先生の指示に従って一人ずつ順番に行いました。

同じようにして、バスドラムとスネアドラムの音も作りました。それぞれ、サンプラーを出すところからとなります。バスドラムは、「ドン、ドンドン」のように1拍空けて入れ、スネアドラムは、2拍目、4拍目に入れました。3つのタイムラインができた所で、それらを並べて再生すると、1つの音楽となります。皆さん、先生の説明を真剣に聴き、熱心に取り組んでいらっしゃいました。

お一人お一人の作品を聞き合い、先生に感想をいただきました。手で鍵盤を押して入力しているので、ある程度揺らぎというものが生じることもありますが、そういったグルーブが、味であると先生はおっしゃっておられました。実は微妙なズレを修正してくれる機能も搭載しているので、活用できなくはないのですが、機械的な味気ない音楽になってしまいがちなのだそうです。押す鍵盤を変えると音の高さが変わるので、複数の鍵盤を用いて変化をつけた生徒さんもいらっしゃいました。実は同じことを半分自動でやってくれる機能もあるのだということで、驚きました。

さらに、GarageBandでできる機能を教えていただきました。鍵盤だけでなくドラムやギターの画面も出せるそうです。エコーをかけたりもできますし、音量や音質の細かい調整もできます。

皆さん今後も、GarageBandを使い続けていきたいとおっしゃっておられました。大ナゴヤ大学には課外活動として、自主サークルが設けられています。こういったサークルに発展させたい、という声もあるそうです。今後にも注目したいです。

レポート・写真:みやけ

スマホやタブレットで、それが手軽にできてしまう、といううれしいソフトが、GarageBandです。

この授業では、GarageBandのサンプラー機能を使い、声を音源にして、音楽づくりを体験しました。音楽はごく身近なところにあり、難しいものではない、と実感できる体験です。先生は、音楽練習スタジオENJOのオーナーで、ギター&ドラム講師の杉本辰幸さんです。生徒さんは、サンプラーに興味がある方、音楽活動をされていらっしゃる方が多かったです。

まず、音楽に関する歴史を教えていただきました。ピタゴラスというと、「三平方の定理」などで有名な数学者ですが、そのピタゴラスが、鍛冶屋さんのハンマーの音の響きの違いに気づき、音色の違いは、ハンマーの大きさの違いに依るのだということを見つけたそうです。大きい方が低い音となることがわかりました。そこから、和音、不協和音、倍音といったことの発見に至りました。それを体系化したものが、12音階ということになるそうです。

サンプラーは、標本化された音を任意に再生出力できる装置で、演奏する技術がなくても楽器の音が出せることが魅力です。1970年に完成したものの、当時は非常に高価で、普通に手が出せるものではなかったそうです。1985年頃になり、ようやく普及したそうです。シンセサイザーとの違いですが、シンセサイザーは、音をつくるもので、サンプラーは鳴っている音を取り込んで、並べて演奏できるようにした装置です。

先生にお手本を作っていただきました。お手本では、リズム音だけではなく、ボーカルなどのメロディーも入れた本格的な曲を作っていただきました。即興的に楽しい曲ができて、このソフトの素晴らしさがわかりましたし、さすが先生だと思いました。

ここからが、実際に音楽作りです。

今回は、初めての方も多いので、リズム音の組み合わせを楽しみました。バスドラム、ハイハット、スネアドラムの3種類の音を組み合わせて、音楽を作っていきます。といっても、楽器の音ではなく、ご自身の声を録音し、使用しました。バスドラムとして「ドン」という低い声、ハイハットとして「チッ」という声、スネアドラムとして「タン」という声の3種類を用意します。因みにこのソフトには、あらかじめ犬の鳴き声を録音したものが入っており、それも活用できるようになっています。

次にサンプラーを出し「鍵盤」を選びます。

録音時に用いるメトロノーム音を、録音しやすいテンポに調整します。録音時にテンポのガイドとなり、その後メトロノーム音は消すことができますから、邪魔になりません。今回は4拍子の曲を作ります。最初はハイハットの音を作りました。

声そのままではなく、どの鍵盤を押すかによって音の高さを変えることができます。録音ボタンを押すと画面にテンポに合わせて「1、2、3、4」と表示され、その後録音がスタートします。チッ、チッ、チッ、チッと、4拍分に、細かく8回入れました。

その後テンポを作りたい曲のテンポにし、メトロノーム音を消し、曲の何小節目に入れるかを設定します。今回は同じパターンで8小節とするので、そのまま「ループ」で8小節分に伸ばして、これをタイムラインとして記録しました。この作業を全員で一斉にやると、近くの人の音が混じって混乱してしまうため、先生の指示に従って一人ずつ順番に行いました。

同じようにして、バスドラムとスネアドラムの音も作りました。それぞれ、サンプラーを出すところからとなります。バスドラムは、「ドン、ドンドン」のように1拍空けて入れ、スネアドラムは、2拍目、4拍目に入れました。3つのタイムラインができた所で、それらを並べて再生すると、1つの音楽となります。皆さん、先生の説明を真剣に聴き、熱心に取り組んでいらっしゃいました。

お一人お一人の作品を聞き合い、先生に感想をいただきました。手で鍵盤を押して入力しているので、ある程度揺らぎというものが生じることもありますが、そういったグルーブが、味であると先生はおっしゃっておられました。実は微妙なズレを修正してくれる機能も搭載しているので、活用できなくはないのですが、機械的な味気ない音楽になってしまいがちなのだそうです。押す鍵盤を変えると音の高さが変わるので、複数の鍵盤を用いて変化をつけた生徒さんもいらっしゃいました。実は同じことを半分自動でやってくれる機能もあるのだということで、驚きました。

さらに、GarageBandでできる機能を教えていただきました。鍵盤だけでなくドラムやギターの画面も出せるそうです。エコーをかけたりもできますし、音量や音質の細かい調整もできます。

皆さん今後も、GarageBandを使い続けていきたいとおっしゃっておられました。大ナゴヤ大学には課外活動として、自主サークルが設けられています。こういったサークルに発展させたい、という声もあるそうです。今後にも注目したいです。

レポート・写真:みやけ

先生

杉本辰幸 / 音楽練習スタジオENJO オーナー ギター&ドラム講師

愛知県名古屋市出身。長年、ディレクター、プロデューサー、映像エディターとしてテレビコマーシャルを中心とした映像制作に携わる。また、FM愛知やコミュニティーFMなどで音楽番組のパーソナリティとして活動。現在は、音楽練習スタジオを経営するかたわら、ギターとドラムの講師をしている。自身も現役で「コペルニクス」というバンドで名古屋を中心に活動を続けている。 先生の音楽活動映像サイト 音楽スタジオの運営者 プロミュージシャン&教師