授業詳細

CLASS

もしバナゲームを使ってもしもの時の自分の気持ちを考えてみませんか?

開催日時:2025年10月11日(土) 14時00分 ~ 16時00分

教室:大ナゴヤ大学・事務所

レポートUP

先生:

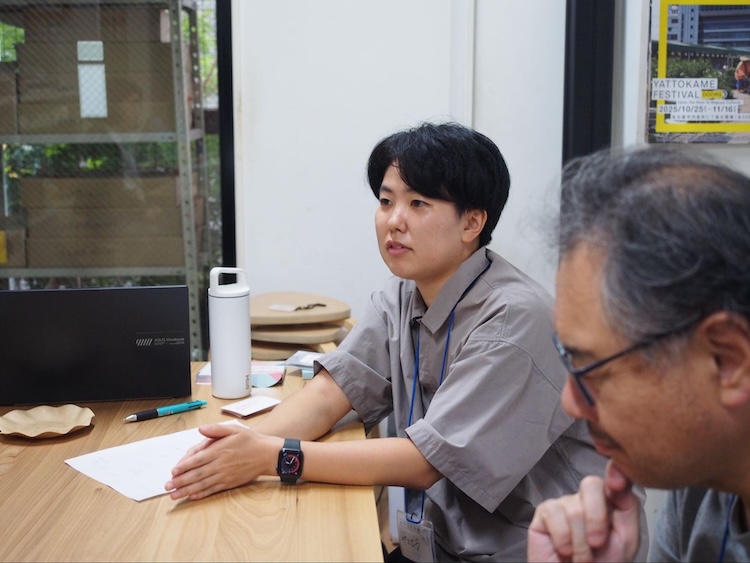

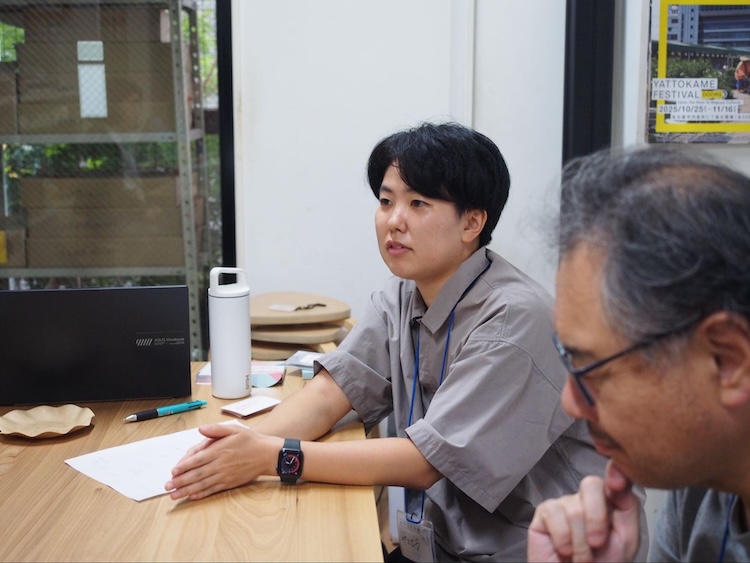

山平佳奈 / 訪問看護師

カテゴリ:【コミュニケーション/大ナゴヤの日】

定 員 :8人

※本授業は「大ナゴヤの日」の授業として企画しております。毎月第二土曜日は参加費無料の授業として開催しています。

※2025年10月10日(金)12時まで先着順でお申し込みを受け付けます。

※授業運営の都合上、申込後のキャンセルはご遠慮ください。しかしながら、体調面への不安などがある場合は、その限りではございませんので気軽にご参加ください。

「しんだらどうなる?どうなりたい?」の第2弾です。前回は死後の世界や”死”というものについて想像したり話し合ったりしてきました。第2弾の今回は”もしバナゲーム”を使用し、もしもの時に自分はどうしたいか、どうありたいかを考えてみようと思います。今までの生活の中で、自分が亡くなるときの自分のあり方や希望について考える機会はあったでしょうか?さらに周りの人とそれについて話す機会はあったでしょうか?※2025年10月10日(金)12時まで先着順でお申し込みを受け付けます。

※授業運営の都合上、申込後のキャンセルはご遠慮ください。しかしながら、体調面への不安などがある場合は、その限りではございませんので気軽にご参加ください。

今回は機会がないとなかなか考える機会のない”もしもの時”について、カードを使ったり、ほかの人の意見を聞いたりしながら、自分なりの気持ちを振り返ってみる機会にします。

第1弾に参加していない方でも、問題なく参加していただける内容です。自分の気持ちを周りの方にお話しする機会もありますので、お話しすることに抵抗のない方のみご参加をお願いします。ただ、話したくない内容については無理に話さなくてもよいです。話したいことだけ聞かせてください。

もしバナゲームは、余命わずかの想定で自分の価値観を考え、みんなで話し合うために作られたカードゲームです。今回は4人ずつで1つのカードを使い、考えていきます。自分以外の人の話も聞きながら、本当に自分が大切にしたいもの、ありたい姿について考えていきます。カードゲームは2回行います。グループのメンバーを入れ替え、様々な人の意見を聞きながらより深く自分の気持ちを考えていけるはずです。

一人でもできるもしバナゲームですが、グループで行うことで自分の周りの人がどのように考えているかを知ることができるよい機会だと思います。自分にはなかった意見を聞いて新しい視点を取り入れたり、自分ってこんなことを望んでいるんだと改めて知る機会になると嬉しいです。

<スケジュール>

13:45 受付開始

14:00 授業開始

14:05 みんなで自己紹介

14:25 もしバナゲーム説明

14:35 もしバナゲーム1回目

15:05 休憩

15:10 もしバナゲーム2回目

15:40 まとめ

15:50 感想、アンケート

16:00 終了

【授業コーディネーター】

山平佳奈

現役訪問看護師・山平さんによる“人生の終わり”を考える授業の第2弾が開催されました。

今回の授業のタイトルは「もしバナゲームを使ってもしもの時の自分の気持ちを考えてみませんか?」。「もしバナゲーム」とは、「人生の最後にどう在りたいか」を話し合うきっかけをつくることを目指し、在宅ケアワーカー(在宅療養・介護者を支援する専門職)の方々によって開発されたゲームで、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」に取り組む際に活用されているそうです。

そもそも、ACPとは何か?山平さんが解説しました。ACPとは「将来の意思決定能力の低下に備えて、旅立つ人の意向をかなえるためのプロセス」。最近では厚生労働省が「人生会議」という愛称で普及・啓発を進めています。

「人生の最終決定をする際に、すでに本人が自己決定能力を持たない状態である割合は、約7割といわれています」と山平さん。人生の最後を迎える際に「自分はこうしたいんです!」と意思を示せる人ばかりではないことに、驚きを隠せません。

と同時に、確かにそうだよな、とも思います。だって、思わぬ事故に遭ったり、突如として命にかかわるような重篤な病気を発症したりする可能性は、誰にだってあるのですから。年齢を重ねれば、認知症の心配もついて回ります。

自分の意思を自分で示せない可能性があるのなら、自分“以外”の人たちに託す。そのためのプロセスが、ACPなのです。

授業では学生の皆さんとボランティアスタッフを交えて、実際に「もしバナゲーム」を体験!カードに書かれた文言の意味を噛み砕きながら、自分にとって大事なことや守りたいことを整理していきました。学生さんのひとりが持参した「もしバナゲーム」のアレンジ版も体験し、書かれている文言の表現の違いなども楽しみました。

ゲーム中、あるプレーヤーが「これはそこまで大事ではないかも?」と手放したカードを、他のプレーヤーが「私はそれが大事!」と手にする場面も、「大切にしたいこと」は人によって本当に異なるのだなと実感しました。

「尊厳を保つためには」や「周りに迷惑をかけないためには」といったワードがたびたび登場したのも印象的でした。自分にとっての尊厳とは?迷惑をかけるってつまりどういうことなのか?かけないことって実現可能なのか?など、いろいろな問いが浮かび上がったように思います。

そしてこれらの問いは、自分ひとりでは答えを導き出せないのでは、とも思いました。「自分がこう考えるから、相手もきっと同じ」とは限らない。だから、面と向かって言葉を交わすことが、目線を合わせるためには必要なのだと、改めて実感しました。

また授業では、ACPと関連する「事前指示書(リビングウィル)」についての紹介もありました。事前指示書は、ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表示するための文書で、延命のための人工呼吸器設置の可否などの希望が端的に示されています。一方で、希望が導き出された思考プロセスは記されていません。

山平さんは「プロセスが共有できていると価値観の理解にもつながって、いざ判断を求められる場面で本人に代わって意思決定しやすくなります」と話していました。本人が最後の瞬間を迎えたとき、意思を託された人が「指示書にあるからといって、これが本当に正しいことなのだろうか?」と迷うことだってあるでしょう。託された人が自信を持って判断を下すためにも、プロセスの共有は大事なのだと学べました。

授業を終え、「終わりを考えながら今を生きるのもアリなのかも」「死の環境を整えるためには準備が必要だとわかった」「ギリギリでは解決できないこともあるからこそ、ちょっと先を考えるのが大事なのかも」といった感想があがりました。

ちょっと敬遠したくなる「死」「最後」に向き合うことが、「生き方」を考えるきっかけになる。そんなふうに感じられる授業でした。

レポート:伊藤成美

カメラ:伊藤成美・大野嵩明

今回の授業のタイトルは「もしバナゲームを使ってもしもの時の自分の気持ちを考えてみませんか?」。「もしバナゲーム」とは、「人生の最後にどう在りたいか」を話し合うきっかけをつくることを目指し、在宅ケアワーカー(在宅療養・介護者を支援する専門職)の方々によって開発されたゲームで、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」に取り組む際に活用されているそうです。

そもそも、ACPとは何か?山平さんが解説しました。ACPとは「将来の意思決定能力の低下に備えて、旅立つ人の意向をかなえるためのプロセス」。最近では厚生労働省が「人生会議」という愛称で普及・啓発を進めています。

「人生の最終決定をする際に、すでに本人が自己決定能力を持たない状態である割合は、約7割といわれています」と山平さん。人生の最後を迎える際に「自分はこうしたいんです!」と意思を示せる人ばかりではないことに、驚きを隠せません。

と同時に、確かにそうだよな、とも思います。だって、思わぬ事故に遭ったり、突如として命にかかわるような重篤な病気を発症したりする可能性は、誰にだってあるのですから。年齢を重ねれば、認知症の心配もついて回ります。

自分の意思を自分で示せない可能性があるのなら、自分“以外”の人たちに託す。そのためのプロセスが、ACPなのです。

授業では学生の皆さんとボランティアスタッフを交えて、実際に「もしバナゲーム」を体験!カードに書かれた文言の意味を噛み砕きながら、自分にとって大事なことや守りたいことを整理していきました。学生さんのひとりが持参した「もしバナゲーム」のアレンジ版も体験し、書かれている文言の表現の違いなども楽しみました。

ゲーム中、あるプレーヤーが「これはそこまで大事ではないかも?」と手放したカードを、他のプレーヤーが「私はそれが大事!」と手にする場面も、「大切にしたいこと」は人によって本当に異なるのだなと実感しました。

「尊厳を保つためには」や「周りに迷惑をかけないためには」といったワードがたびたび登場したのも印象的でした。自分にとっての尊厳とは?迷惑をかけるってつまりどういうことなのか?かけないことって実現可能なのか?など、いろいろな問いが浮かび上がったように思います。

そしてこれらの問いは、自分ひとりでは答えを導き出せないのでは、とも思いました。「自分がこう考えるから、相手もきっと同じ」とは限らない。だから、面と向かって言葉を交わすことが、目線を合わせるためには必要なのだと、改めて実感しました。

また授業では、ACPと関連する「事前指示書(リビングウィル)」についての紹介もありました。事前指示書は、ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表示するための文書で、延命のための人工呼吸器設置の可否などの希望が端的に示されています。一方で、希望が導き出された思考プロセスは記されていません。

山平さんは「プロセスが共有できていると価値観の理解にもつながって、いざ判断を求められる場面で本人に代わって意思決定しやすくなります」と話していました。本人が最後の瞬間を迎えたとき、意思を託された人が「指示書にあるからといって、これが本当に正しいことなのだろうか?」と迷うことだってあるでしょう。託された人が自信を持って判断を下すためにも、プロセスの共有は大事なのだと学べました。

授業を終え、「終わりを考えながら今を生きるのもアリなのかも」「死の環境を整えるためには準備が必要だとわかった」「ギリギリでは解決できないこともあるからこそ、ちょっと先を考えるのが大事なのかも」といった感想があがりました。

ちょっと敬遠したくなる「死」「最後」に向き合うことが、「生き方」を考えるきっかけになる。そんなふうに感じられる授業でした。

レポート:伊藤成美

カメラ:伊藤成美・大野嵩明

先生

山平佳奈 / 訪問看護師

総合病院で看護師として5年務め、幸せに生きること・幸せに亡くなることをサポートできる看護師になりたいと思い、幸せの国デンマークへ留学する。帰国後は訪問看護師としてデンマークと日本の福祉体制や価値観の違いなどを実感しつつ、ACP(人生会議)の普及などを中心に幸せに生きる・亡くなる人を増やすためにワークショップなどを開催している。 Instagram

今回の教室

大ナゴヤ大学・事務所

住所:愛知県名古屋市中区大須3-42-30 ALA大須ビル201号室

※地下鉄上前津駅 8番出口 徒歩3分程

地図を見る

地図を見る

大ナゴヤ大学の事務所です。

大ナゴヤ大学の仲間が集まったり、

授業をつくったりする場所です。

ぜひお気軽にお立ち寄りくださいね!