授業詳細

CLASS

経済都市・名古屋を考える。−江戸時代の物流・町割り・名古屋商人−

開催日時:2023年03月18日(土) 14時00分 ~ 15時30分

教室:名古屋城本丸御殿 孔雀之間

レポートUP

先生:

髙部 淑子 / 日本福祉大学 知多半島総合研究所 教授(主任研究員)

カテゴリ:【城子屋/歴史・文化】

定 員 :35人

※参加費:500円(別途名古屋城入城料が必要)

※名古屋城本丸御殿ミュージアムショップ前で受付します。

※講座中は換気をするため、適宜防寒対策をお願いいたします。

※2023年3月17日(金)12時00分まで先着順でお申し込みを受け付けます。

これまで約400年前の名古屋城築城時、そして平成の本丸御殿復元でも用いられた木曽・裏木曽の木材、木が育つ森を守ってきた山守について、金鯱の由来、かつて城内にあった庭園の存在など、さまざまな題材を取り上げてきました。

講師を務めるのは、名古屋城や尾張藩にまつわる、歴史、技芸、教育、文化などを研究する人や、伝統を受け継ぐ人たち。

名古屋城の調査研究に携わる現役学芸員が、考古学の専門家の立場から名古屋城について解説する講座もあるなど、登壇する先生によってテーマも内容もさまざまです。

本丸御殿・孔雀之間で、名古屋の「城」と「まち」について学びを深めていきます。

今回のテーマは「江戸時代の名古屋の経済」と「名古屋商人」です。

江戸時代、三都(江戸・大坂・京都)に次ぐ大都市であった名古屋。人口の多い大消費地であると同時に、周辺部を含めて産業が発達した生産力の高い地域でもありました。また、江戸と上方の中間にあり、河川や街道で内陸部との往来にも便利な物流の要に位置していました。これらを背景に、名古屋は経済都市として18世紀半ば以降ますます発展していきます。

授業では、経済・物流から見た名古屋城下・熱田の特徴や、江戸・上方・信州などとのつながり、当時の経済を動かしてきた名古屋商人について学びます。先生を務めるのは、日本福祉大学知多半島総合研究所の髙部淑子教授です。江戸時代における尾張地方の経済、流通などの研究に従事する髙部教授とともに、「経済」「商い」の視点から江戸時代の名古屋のまちを見つめてみましょう。

【スケジュール】

13:30 受付

14:00 講座開始

15:30 終了

主催:名古屋城(名古屋市)

運営:大ナゴヤ大学

【城子屋】

かつて「寺子屋」が、読み書き算盤を学ぶ地域に開かれた場であったように、名古屋城をまちに暮らす人たちの学びの場とするプログラムです。城やまちに関する知識を深められる、老若男女誰もが参加できる場をつくります。

【過去開催した講座】

・尾張名古屋で磨かれ続ける柳生新陰流の技 〜第二十二世宗家が語り、魅せる剣術文化の極意〜

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/609

・殿さまの御庭 ―名古屋城二之丸御庭と下御深井御庭―

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/632

・御深井丸に佇む古代の石造物 ―団原古墳石室と河内飛鳥寺塔心礎―

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/640

配付資料には「城下町名古屋・早わかりマップ」と題された地図がつけられており、まずはそれを参照しながら、髙部先生が江戸時代の名古屋の町割りについて解説しました。名古屋城の天守閣が完成した後に着手された城下町の整備。清須や駿府から拠点を移してきた商人たちが、まちのどこで店を構えたのか。今も残るまちや道の名前の由来。江戸や大阪と異なり、城下町の外側に構えられた市。地図で位置を確認しながら、江戸、大阪、京都に次ぐ経済都市としての名古屋がどのように形成されたかを学びました。先生の解説を聞き、熱心に地図に書き込む参加者さんの姿も。

続けて、名古屋商人の変遷について。城下町整備とともにやってきた清須の商人たちのその後。時代と共に変わっていった商人たちの顔ぶれ。「三家」「除地衆」「十人衆」といった格付け。史料から読み取れる18世紀、19世紀の動向について語られました。19世紀前半に登場したという「長者番付」には有力な商人の名前が記され、現代まで続く家もいくつもみられます。

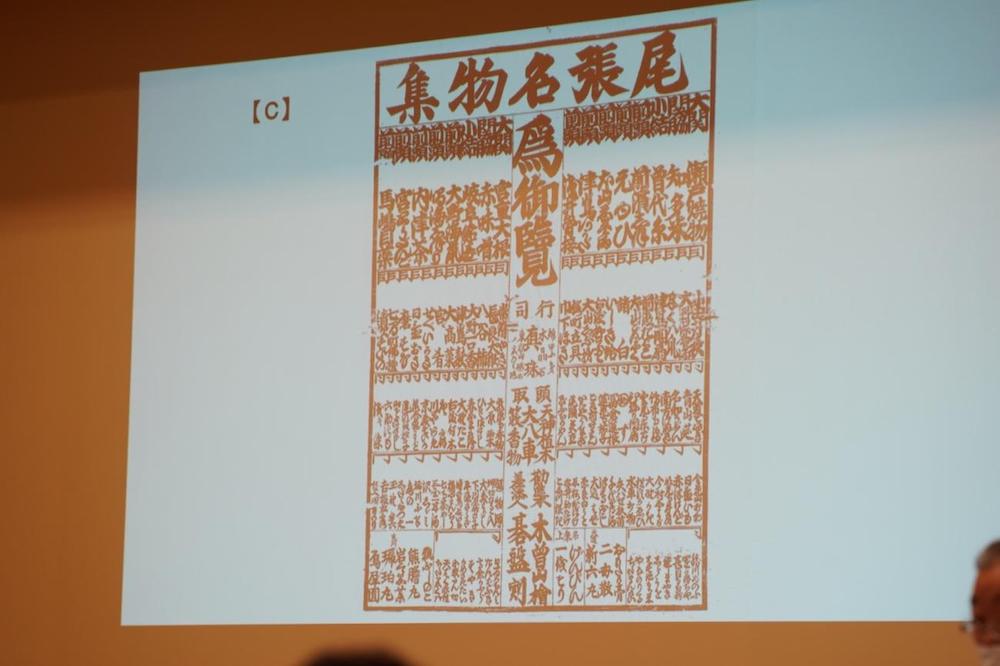

さらに、経済都市名古屋の特徴4点が説明されました。第一に、全国的な傾向と同じく18世紀半ば以降に経済活動が活発となったこと。生産量、物流量が増え、商品の多様化やブランド化が進んだといいます。その中で、商人同士が同業組合のような組織をつくる流れも。第二に、名古屋と周辺地域の生産力の高さ。「尾張名物集」という史料には、野菜、海産物、醸造品、焼物など、多種多彩な各地の名産品が書かれています。領内で消費するもの、領外から外貨を稼ぐもの。自分の地元の特産品を探す面白さもあります。第三に、名古屋内外の流通の動きについて。熱田の魚市や城下町外の流通拠点など、城下町と周辺でどのようなものの行き交いがあったか紹介されました。最後に、名古屋が地理的に恵まれた条件にあったこと。江戸と上片の間にあり、陸路も海路も川路も全て利用できる。全国からものが集まり、全国へ送り出せる地理的特性が、名古屋の経済発展の鍵となっていたようです。

「『清須越』や『宗春』にとらわれていると名古屋経済はわからない」。髙部先生の資料こう書かれている通り、さまざまな角度から江戸の名古屋の経済の実態を窺い知ることができました。今も残る、地名、企業、特産品。身近なもののルーツに、またひとつ新たな視点で目を向けてみる機会になったのではないでしょうか。

カメラ・レポート:小林優太

先生

髙部 淑子 / 日本福祉大学 知多半島総合研究所 教授(主任研究員)

主な研究テーマは、江戸時代中後期から明治期にかけての経済・社会・文化。1996年から日本福祉大学知多半島総合研究所に勤務、愛知県史編さんにも携わる。「19世紀前半の名古屋商人」(『知多半島の歴史と現在』24)、「近代に向かう商品生産と流通」(高埜利彦編『近世史講義』、筑摩書房)などを執筆。

今回の教室

名古屋城本丸御殿 孔雀之間

住所:〒460-0031 愛知県名古屋市中区本丸1−1

※教室は和室です

地図を見る

地図を見る

徳川家康の命によって建てられた、尾張徳川家の城・名古屋城。その一角をしめる本丸御殿は、尾張藩主の住居かつ藩の政庁として1615年(慶長20)に完成。1945年(昭和20)、空襲により残念ながら焼失し、永らく復元が待ち望まれてきました。幸いなことに、江戸時代の図面や記録、昭和戦前期に作成された実測図、古写真などが残されていたため、2009年(平成21)から復元工事を開始。第一級の史料をもとに、他では類を見ない正確さで忠実に復元を進めてきました。2018年(平成30)には、江戸幕府将軍家光の宿泊のために建造された最も格式が高い「上洛殿」や「湯殿書院」が完成し、その優美な姿を公開しています。