授業詳細

CLASS

最新の発掘調査成果からみた二之丸庭園

開催日時:2023年08月11日(金) 10時00分 ~ 11時30分

教室:名古屋城本丸御殿 孔雀之間

レポートUP

先生:

村上 慶介 / 名古屋城調査研究センター 学芸員

カテゴリ:【城子屋/歴史・文化】

定 員 :35人

※参加費:無料(別途名古屋城入城料が必要)

※申込みは当ページ「この授業に申し込む」から。2023年8月9日(水)12時00分まで(先着順、満席になり次第締切)。

※講座当日の受付場所は名古屋城本丸御殿ミュージアムショップ前です。

※会場は和室のため、座布団にご着席いただきます。机の用意はございません。

これまで約400年前の名古屋城築城時、そして平成の本丸御殿復元でも用いられた木曽・裏木曽の木材、木が育つ森を守ってきた山守について、金鯱の由来、かつて城内にあった庭園の存在、城下町で流行した文化、江戸時代の経済など、名古屋城や尾張藩に関する題材を取り上げた講座を実施してきました。

講師を務めるのは、歴史、技芸、教育、文化などの研究者や伝統を受け継ぐ人たち。登壇する先生によってテーマも内容もさまざまです。

名古屋城の調査研究に携わる現役学芸員が、考古学視点で名古屋城を切り取ってみたり、現在進行中の発掘調査の報告をしたりする講座もあります。

本丸御殿・孔雀之間で、名古屋の「城」と「まち」について学びを深めていきましょう。

今回のテーマは、二之丸庭園の最新発掘調査です。

現在、二之丸庭園では整備計画に基づく発掘調査が進行中で、土の中に残る江戸時代の庭園の様相が、少しずつではありますが明らかになってきています。

今回は、調査を担当する名古屋城調査研究センターの学芸員・村上慶介さんが、実際の出土資料も交えながら、最新の成果を紹介します。

【スケジュール】

9:30 受付

10:00 講座開始

11:30 終了

主催:名古屋城(名古屋市)

運営:大ナゴヤ大学

【城子屋】

かつて「寺子屋」が、読み書き算盤を学ぶ地域に開かれた場であったように、名古屋城をまちに暮らす人たちの学びの場とするプログラムです。城やまちに関する知識を深められる、老若男女誰もが参加できる場をつくります。

【過去開催した講座】

・経済都市・名古屋を考える。−江戸時代の物流・町割り・名古屋商人−

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/653

・本丸御殿「上洛殿」に見る、彫刻欄間の技と歴史

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/655

・名古屋城と尾張徳川家の蔵書

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/654

講座は、調査の話の前段として、二之丸庭園の基礎知識から始まりました。初代藩主・徳川義直によって庭園がつくられてから、どのような変遷を辿ったのか。10代藩主・斉朝の時期の大改修。明治には陸軍省の所管となったこと。第二次大戦後の国の名勝への指定。かつての庭園の様子がうかがえる絵図も見ながら、二之丸庭園の歴史を確認しました。

続けて、これまでの発掘調査について。平成の発掘調査は2013年に始まりました。調査と整備を進めてきた10年間の怒涛の流れが紹介されます。調査と発掘を並行しての怒涛のサイクルだったそうです。

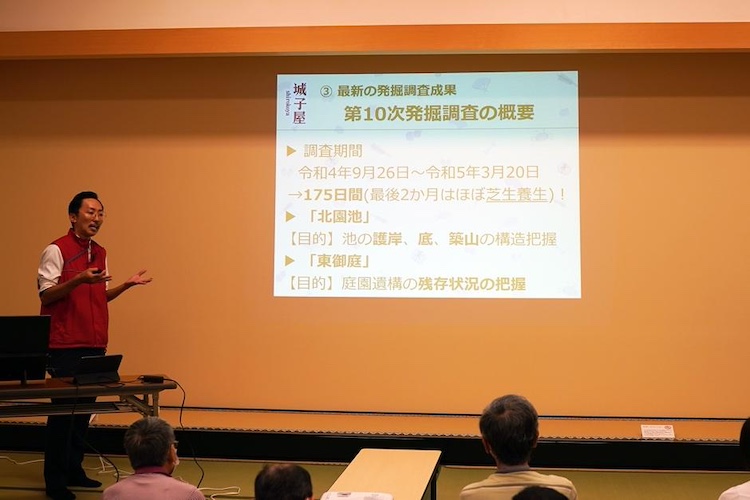

そして、今回の本題である第10次発掘調査の話題に。この発掘調査は、「北園池」の護岸、底、築山の構造把握と、「東御庭」の遺構の残存状況の把握を、主な目的としたものです。それぞれの場所について、発掘を行った場所やその方法、得られた成果など、リアルかつ詳細な説明がされました。発掘を行った村上さんの話は臨場感があり、自然と引き込まれる内容でした。

後半には、村上さんにお持ちいただいた実際の出土資料を手に取って見られる時間も。陶磁器や瓦の破片など種類もさまざまです。書かれている文字が読み取れるものもありました。参加者のみなさんは、まじまじと資料に目をやってとても楽しそうな様子。村上さんに質問もして、詳しい説明を受けていました。出土資料に直に触れるチャンスはなかなかありません。こうした機会も、名古屋城の中で実施している城子屋ならではのものです。

歴史の1ページを明らかにする発掘調査が、どのように行われ、どういった成果が得られるのか。その実相をこの城子屋で垣間見ることができました。今後、二ノ丸庭園に限らず、名古屋城内の調査からどのようなことが解明されていくのか、より一層興味を持つきっかけになったのではないでしょうか。

カメラ・レポート:小林優太

先生

村上 慶介 / 名古屋城調査研究センター 学芸員

前職は、岐阜県可児市文化財課主事。戦国山城ミュージアム開館、国史跡美濃金山城跡発掘調査、全国山城サミット可児大会等を担当。令和4年4月に名古屋市に入庁し、現職場に配属。同年西之丸、搦手境門跡、二之丸庭園第10次調査を担当し、現在は出土遺物の整理作業の傍ら、二之丸庭園第11次調査に向けた準備作業に従事する。

今回の教室

名古屋城本丸御殿 孔雀之間

住所:〒460-0031 愛知県名古屋市中区本丸1−1

※教室は和室です

地図を見る

地図を見る

徳川家康の命によって建てられた、尾張徳川家の城・名古屋城。その一角をしめる本丸御殿は、尾張藩主の住居かつ藩の政庁として1615年(慶長20)に完成。1945年(昭和20)、空襲により残念ながら焼失し、永らく復元が待ち望まれてきました。幸いなことに、江戸時代の図面や記録、昭和戦前期に作成された実測図、古写真などが残されていたため、2009年(平成21)から復元工事を開始。第一級の史料をもとに、他では類を見ない正確さで忠実に復元を進めてきました。2018年(平成30)には、江戸幕府将軍家光の宿泊のために建造された最も格式が高い「上洛殿」や「湯殿書院」が完成し、その優美な姿を公開しています。