授業詳細

CLASS

尾張名古屋における菓子文化の歴史と発展【和菓子・お茶付き】

開催日時:2025年03月15日(土) 10時00分 ~ 11時30分

教室:名古屋城本丸御殿 孔雀之間

レポートUP

先生:

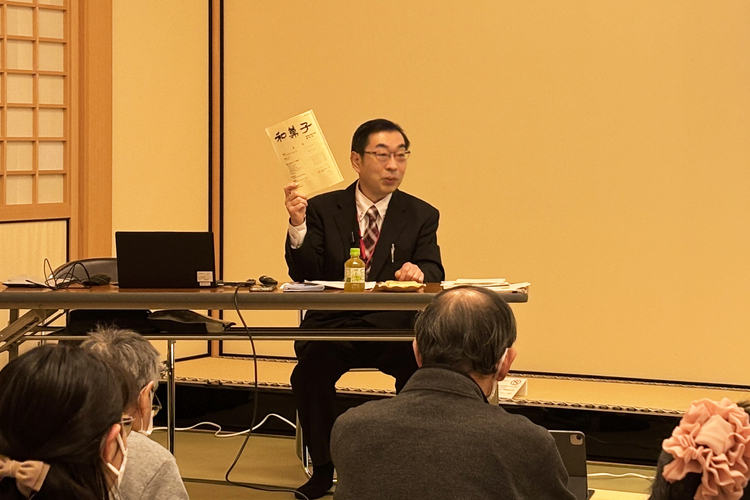

遠山佳治 / 名古屋女子大学短期大学部教授

カテゴリ:【城子屋/歴史・文化】

定 員 :35人

※参加費:1,000円(和菓子、お茶(ペットボトル)付き。別途名古屋城観覧料が必要)

※申し込み開始日時は2025年2月26日10時です。

※申込みは当ページ「この授業に申し込む」から。2025年3月13日(木)12時00分まで(先着順、満席になり次第締切)。

※講座当日の受付場所は名古屋城本丸御殿ミュージアムショップ横(天守閣側)です。

※会場は和室のため、座布団にご着席いただきます。机の用意はございません。

歴史、芸能、文化、さらには最新の考古学調査など、さまざまな切り口から名古屋城や尾張藩を学ぶ、名古屋城主催の講座です。

講師を務めるのは第一線で活躍する研究者や伝統を受け継ぐ人たち。名古屋城の調査研究に携わる現役学芸員が、現在進行中の取り組みに関する報告を発表する講座もあります。

本丸御殿・孔雀之間で、名古屋の「城」と「まち」について学びを深めていきましょう。

春と言えばお花見、「花より団子」と言うように、私たちは季節の節目ごとにお菓子を楽しんできました。

そこで、3月の城子屋のテーマは「尾張名古屋の菓子文化」です。

今回は特別に、参加する皆さまに和菓子とお茶をご用意。

孔雀之間内で和菓子を味わいながら、講義に耳を傾けていただければと思います。

老舗店がこしらえた和菓子、地域色あふれる素朴な菓子、駄菓子など、さまざまな菓子が楽しまれ、文化が育まれてきた尾張名古屋。

今回は、古代から現代に続く菓子の歴史、武家社会における茶の湯・菓子の役割、武家から庶民に広がった菓子文化などについて紹介。

名古屋の菓子文化の発展について、尾張藩の歴史と重ね合わせながらひも解いていきます。

講師を務めるのは、近世の生活史を専門に名古屋をはじめ東海地域の食文化について研究する名古屋女子大学短期大学部の遠山佳治先生です。

愛知県史・新修名古屋市史など地方自治体史の編纂にも携わり、食文化の研究においてメディア取材も多数受けてきた遠山先生の案内のもと、尾張名古屋の菓子文化に思いを馳せてみましょう。

【スケジュール】

9:30 受付開始

10:00 講座開始

11:30 終了

主催:名古屋城(名古屋市)

運営:大ナゴヤ大学

【城子屋】

かつて読み書き算盤を学ぶ「寺子屋」が地域に開かれていたように、名古屋城をまちに暮らす人たちの学びの場とするプログラムです。城やまちに関する知識を深められる、老若男女誰もが参加できる場をつくります。

【過去開催した講座】

・名勝名古屋城二之丸庭園の「タタキ(三和土)」

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/711

・尾張藩主の日々の暮らし -名古屋城、江戸屋敷での生活を探る -

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/721

・名古屋城本丸御殿障壁画の裏と中 修理からわかること

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/720

また、普段と違う趣向として、参加者のみなさんにお菓子とお茶をご用意。召し上がっていただいた両口屋是清の「千なり」のお話もありました。

はじめに菓子全般の歴史の解説から。古くは木の実や果物から始まり、時代の変遷とともに菓子もその姿を変えてきました。奈良時代には米粉・小麦粉を練って揚げた唐菓子が登場。その後、平安時代には餅や団子、鎌倉時代には饅頭や蒸し羊羹、江戸時代には練り羊羹が広まります。明治時代になると洋菓子が普及し、「洋菓子」と「和菓子」の区別がされるようになりました。

菓子の歴史の大きな流れを掴んだ上で、話題はこの地域の菓子文化へ。まず、有名な神社ゆかりの菓子が紹介されます。唐菓子の流れを汲む津島神社の「あかだ」「くつわ」。熱田神宮の「藤団子」「筑羽根」。一つひとつの菓子の素材や製法、形や名前の由来まで、思わず「へー」と感心する詳細なお話が続きます。

江戸時代の尾張藩については、初期、中期、後期に分けて、代表的な商人とその商品の移り変わりが説明されました。江戸時代初期、従来の薬としての扱いから嗜好品へと変わり、武士たちの社交の場で重宝されるようになった菓子。新興都市の名古屋で、鶴田久七、桔梗屋又兵衛、両口屋是清喜十郎ら御用達商人が名を馳せます。

中期には、7代藩主・徳川宗春の治世で新しい菓子が次々と誕生しました。砂糖の国産が奨励された時期でもあります。大須の街には全国の銘菓が集まりました。その中には、近江草津宿の「姥が餅」、伊勢神宮の「赤福餅」など、今も人気の菓子も。

江戸時代後期になると、菓子も菓子商も多様化していきます。イベント特製菓子や年中行事の菓子を含む、新たに登場した菓子の数々。あるいは、御用達桔梗屋ののれん分けのエピソードなど、様々なトピックが取り上げられました。

時代が近代、現代へと進むと、「青柳」「納屋橋饅頭」「大須ういろ」など、私たちがよく知るお店や菓子の名前が続々と出てきます。ういろがどのように名古屋の名物となったのか、大正・昭和の頃に起きた製造技術の変化にも触れられました。さらに、老舗の代表的な菓子から駄菓子、そして平成・令和の新しい菓子まで。実に盛り沢山の内容でした。みなさんまさにお腹いっぱいになれたのではないでしょうか。バラエティ豊かでおいしい菓子を楽しめる、尾張名古屋の菓子文化の源流への理解を深められたと思います。

カメラ・レポート/小林優太

先生

遠山佳治 / 名古屋女子大学短期大学部教授

近世の生活史を専門領域として、具体的には宗教・信仰分野と食文化を中心に研究を進めている。愛知県史・新修名古屋市史・新編岡崎市史・新編安城市史など地方自治体史の編纂に携わる。食文化の研究では、テレビ・新聞等のマスコミの取材を多く受けている。

今回の教室

名古屋城本丸御殿 孔雀之間

住所:〒460-0031 愛知県名古屋市中区本丸1−1

※教室は和室です

地図を見る

地図を見る

徳川家康の命によって建てられた、尾張徳川家の城・名古屋城。その一角をしめる本丸御殿は、尾張藩主の住居かつ藩の政庁として1615年(慶長20)に完成。1945年(昭和20)、空襲により残念ながら焼失し、永らく復元が待ち望まれてきました。幸いなことに、江戸時代の図面や記録、昭和戦前期に作成された実測図、古写真などが残されていたため、2009年(平成21)から復元工事を開始。第一級の史料をもとに、他では類を見ない正確さで忠実に復元を進めてきました。2018年(平成30)には、江戸幕府将軍家光の宿泊のために建造された最も格式が高い「上洛殿」や「湯殿書院」が完成し、その優美な姿を公開しています。