授業詳細

CLASS

上空のまなざし、地上の記憶 〜名古屋城が燃えた日〜

開催日時:2025年08月09日(土) 10時00分 ~ 11時30分

教室:名古屋城本丸御殿 孔雀之間

レポートUP

先生:

西形久司 / 東海中学・高校非常勤講師

カテゴリ:【城子屋/歴史・文化】

定 員 :35人

※本講座は、名古屋城主催の「城子屋」プログラムです。

※参加費:500円(別途名古屋城観覧料が必要)

※申し込み開始日時は2025年7月16日10時です。

※申込みは当ページ「この授業に申し込む」から。2025年8月7日(木)12時00分まで(先着順、満席になり次第締切)。

※講座当日の受付場所は名古屋城本丸御殿ミュージアムショップ横(天守閣側)です。

※会場は和室のため、座布団にご着席いただきます。机の用意はございません。

名古屋城とつくる学びの場「学びでつながる城とまち。城子屋」。※参加費:500円(別途名古屋城観覧料が必要)

※申し込み開始日時は2025年7月16日10時です。

※申込みは当ページ「この授業に申し込む」から。2025年8月7日(木)12時00分まで(先着順、満席になり次第締切)。

※講座当日の受付場所は名古屋城本丸御殿ミュージアムショップ横(天守閣側)です。

※会場は和室のため、座布団にご着席いただきます。机の用意はございません。

歴史、芸能、文化、さらには最新の考古学調査など、さまざまな切り口から名古屋城や尾張藩を学ぶ、名古屋城主催の講座です。

講師を務めるのは第一線で活躍する研究者や伝統を受け継ぐ人たち。名古屋城の調査研究に携わる現役学芸員が、現在進行中の取り組みに関する報告を発表する講座もあります。

本丸御殿・孔雀之間で、名古屋の「城」と「まち」について学びを深めていきましょう。

今回のテーマは、名古屋城が燃えた日。

1945年5月14日、いわゆる名古屋大空襲で名古屋のまちが焼かれ、多くの市民の命が失われました。そして同じ日に名古屋城も燃えた…。

あの日、上空で、そして地上でなにが起こっていたのか。アメリカ側の文献も含むさまざまな史料を手がかりに、名古屋城が焼失するまでの過程を紐解きます。

名古屋市は、2024年に5月14日を「なごや平和の日」と定めました。

時代が移り変わり、戦争のリアルを知る人が少なくなる中で、記憶を継承し平和について考えることがますます大切になっています。今回の城子屋も、改めて戦争と向き合う機会になったらうれしいです。

お話をいただくのは、名古屋の空襲など戦争の歴史をご研究されている西形久司先生です。長年、高校で教壇に立ちつつ、戦争や平和について広く発信され、「なごや平和の日」制定における有識者協議会の会長も務められています。

「名古屋城が燃えた」この一言の裏側にどんなドラマがあったのでしょう。

名古屋の歴史の大切な一幕への理解を一緒に深めませんか。

【スケジュール】

9:30 受付開始

10:00 講座開始

11:30 終了

主催:名古屋城(名古屋市)

運営:大ナゴヤ大学

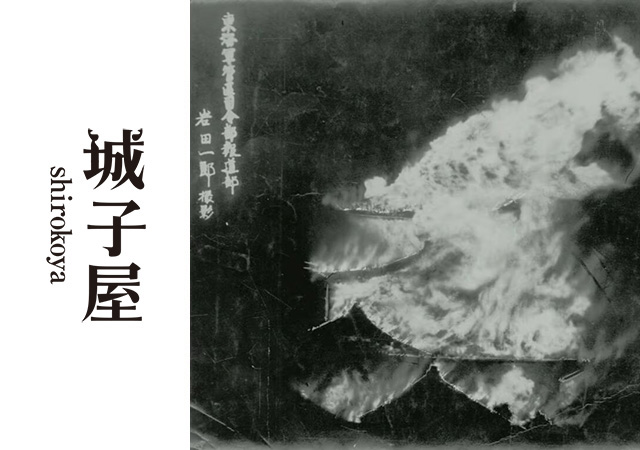

画像提供:名古屋空襲を記録する会

【城子屋】

かつて読み書き算盤を学ぶ「寺子屋」が地域に開かれていたように、名古屋城をまちに暮らす人たちの学びの場とするプログラムです。城やまちに関する知識を深められる、老若男女誰もが参加できる場をつくります。

【過去開催した講座】

・尾張名古屋における菓子文化の歴史と発展【和菓子・お茶付き】

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/726

・名古屋城本丸御殿障壁画の裏と中 修理からわかること

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/720

・尾張藩主の日々の暮らし -名古屋城、江戸屋敷での生活を探る -

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/721

2025年8月9日、名古屋城本丸御殿孔雀之間で「上空のまなざし、地上の記憶 〜名古屋城が燃えた日〜」を開催しました。講師を務める名古屋空襲研究者としても活動する、東海中学・高校非常勤講師の西形久司さんです。

講座の冒頭、「物事の奥行きを捉えるには、両方面から見ることが大切」と語った西形先生。上空=アメリカ側のまなざし、地上=日本および名古屋での出来事のそれぞれを取り上げ、名古屋城の天守が焼失するまでの経緯を解説いただきました。

まず、戦時中のアメリカはどのように空襲を計画し実行したのか?空襲の記録をもとに、時期ごとのアメリカの狙いなどを、身振り手振りを交えながら解説いただきました。

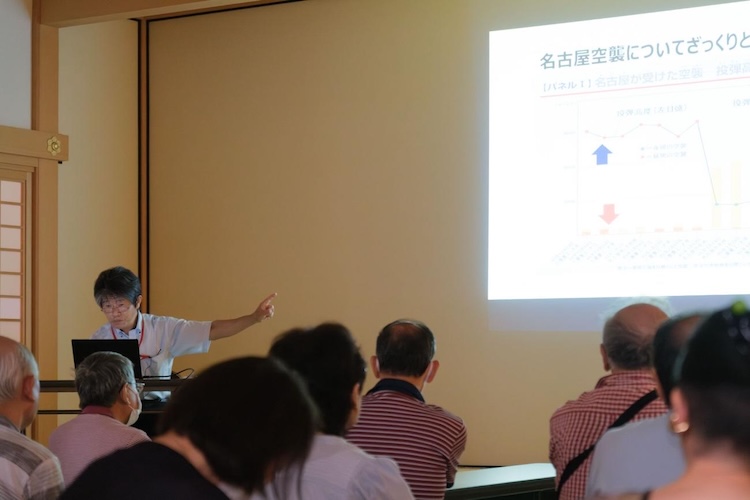

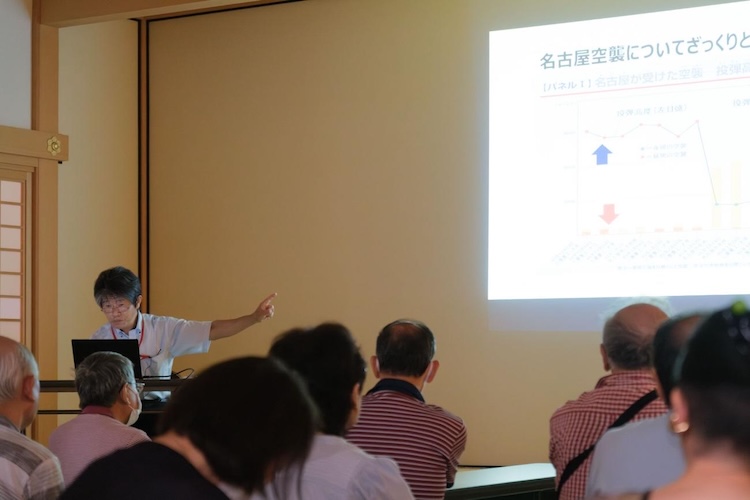

アメリカの戦術が大きく転換したのは1945年3月頃。アメリカは夜間戦闘力が弱いという日本の防空体制の弱点を見抜き、夜間での市街地空襲に切り替えました。これにより起こったのが、東京・名古屋・大阪・神戸での大空襲です。

空襲を実行するアメリカの究極の狙いは「国民の戦争への意欲を奪うこと」。これを果たすため、空襲によって消火設備で手に負えないような激しい火災を都市中心部で起こす「アプライアンス火災」を目論んだのです。無駄なく効率的に狙いを達成するため、アメリカは人口密度に応じて地域を区分し、目標地域や焼夷弾数を割り出すなど徹底的な研究により計画を立案し、実行しました。3月の空襲では人口密度が高い名古屋城下町を中心とする「ゾーン1」、5月の空襲では工場や倉庫、湾港を含む名古屋市南部地域「ゾーン2」を目標としました。5月の空襲では「確実にゾーン2を狙う」との思惑から、目標を正確に定めやすい日中での空襲実行となったそうです。

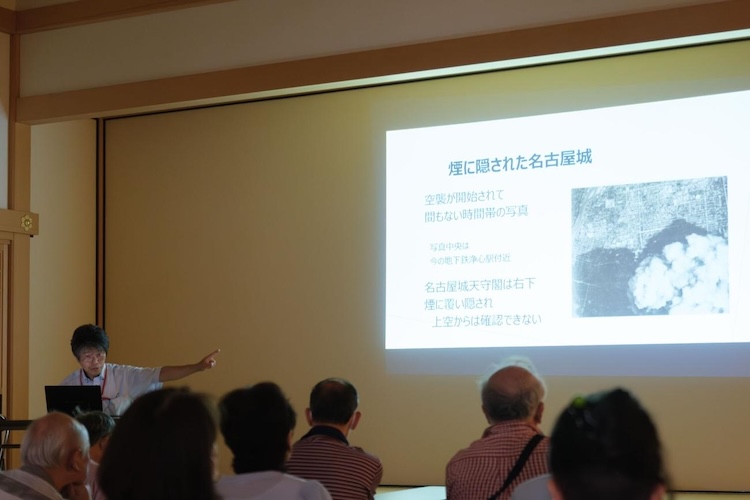

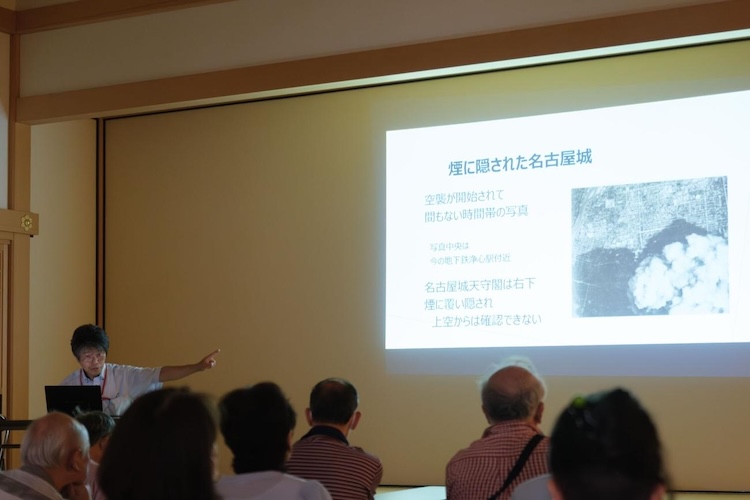

しかし、疑問が浮かびます。5月の空襲での目標である「ゾーン2」は名古屋城から遠く、そもそも建造物が密集していない名古屋城周辺を標的にしても、アプライアンス火災の発生は期待できません。ではなぜアメリカは、名古屋城に焼夷弾を落としたのか。要因となったのが、日本側の激しい反撃でした。爆撃機は爆撃航程(爆弾投下目標を正確に捉えるための特定区間)に入ると操縦桿はロックされ、焼夷弾を落とすとロックは解除されます。予想外の反撃に対処するためにはロックを解除する必要があり、予定よりも手前で焼夷弾を投下せざるを得なかったというわけです。西形先生は「後続機も煙によって目標が確認できず、攻撃目標ではない名古屋城にも投弾することになった」と話しました。

焼夷弾が落下した地上では、必死の消火活動が行われていたとの記録が残っています。しかし、消火活動が開始されたのは、天守での火災発生から約1時間後。記録によると、門が焼け落ちたことで行く手を阻まれたため、遅延が生じたと考えられています。そして、名古屋城天守は石垣を残し、姿を消すことになりました。

時を経て、2024年。名古屋市は名古屋城天守を失った5月14日を、太平洋戦争中の名古屋空襲の犠牲者らを追悼する「なごや平和の日」に制定しました。東邦高校の生徒による約10年間の働きかけが後押しとなり、西形先生も「名古屋空襲の犠牲者を追悼する日(仮称)協議会」の会長として制定に尽力したといいます。

戦後80年。戦争体験者の声を耳にする機会が減少傾向にあり、戦争はどこか「遠いもの」として捉える人も増えつつあるのではないかと感じます。そんな現代だからこそ、残された記録などを頼りに、戦争で何が合ったのかを知り、理解しようと努めることが、戦争を繰り返さないためには必要不可欠なのでは。今回の講座を通して、このように考えることができました。

カメラ・レポート/伊藤成美

講座の冒頭、「物事の奥行きを捉えるには、両方面から見ることが大切」と語った西形先生。上空=アメリカ側のまなざし、地上=日本および名古屋での出来事のそれぞれを取り上げ、名古屋城の天守が焼失するまでの経緯を解説いただきました。

まず、戦時中のアメリカはどのように空襲を計画し実行したのか?空襲の記録をもとに、時期ごとのアメリカの狙いなどを、身振り手振りを交えながら解説いただきました。

アメリカの戦術が大きく転換したのは1945年3月頃。アメリカは夜間戦闘力が弱いという日本の防空体制の弱点を見抜き、夜間での市街地空襲に切り替えました。これにより起こったのが、東京・名古屋・大阪・神戸での大空襲です。

空襲を実行するアメリカの究極の狙いは「国民の戦争への意欲を奪うこと」。これを果たすため、空襲によって消火設備で手に負えないような激しい火災を都市中心部で起こす「アプライアンス火災」を目論んだのです。無駄なく効率的に狙いを達成するため、アメリカは人口密度に応じて地域を区分し、目標地域や焼夷弾数を割り出すなど徹底的な研究により計画を立案し、実行しました。3月の空襲では人口密度が高い名古屋城下町を中心とする「ゾーン1」、5月の空襲では工場や倉庫、湾港を含む名古屋市南部地域「ゾーン2」を目標としました。5月の空襲では「確実にゾーン2を狙う」との思惑から、目標を正確に定めやすい日中での空襲実行となったそうです。

しかし、疑問が浮かびます。5月の空襲での目標である「ゾーン2」は名古屋城から遠く、そもそも建造物が密集していない名古屋城周辺を標的にしても、アプライアンス火災の発生は期待できません。ではなぜアメリカは、名古屋城に焼夷弾を落としたのか。要因となったのが、日本側の激しい反撃でした。爆撃機は爆撃航程(爆弾投下目標を正確に捉えるための特定区間)に入ると操縦桿はロックされ、焼夷弾を落とすとロックは解除されます。予想外の反撃に対処するためにはロックを解除する必要があり、予定よりも手前で焼夷弾を投下せざるを得なかったというわけです。西形先生は「後続機も煙によって目標が確認できず、攻撃目標ではない名古屋城にも投弾することになった」と話しました。

焼夷弾が落下した地上では、必死の消火活動が行われていたとの記録が残っています。しかし、消火活動が開始されたのは、天守での火災発生から約1時間後。記録によると、門が焼け落ちたことで行く手を阻まれたため、遅延が生じたと考えられています。そして、名古屋城天守は石垣を残し、姿を消すことになりました。

時を経て、2024年。名古屋市は名古屋城天守を失った5月14日を、太平洋戦争中の名古屋空襲の犠牲者らを追悼する「なごや平和の日」に制定しました。東邦高校の生徒による約10年間の働きかけが後押しとなり、西形先生も「名古屋空襲の犠牲者を追悼する日(仮称)協議会」の会長として制定に尽力したといいます。

戦後80年。戦争体験者の声を耳にする機会が減少傾向にあり、戦争はどこか「遠いもの」として捉える人も増えつつあるのではないかと感じます。そんな現代だからこそ、残された記録などを頼りに、戦争で何が合ったのかを知り、理解しようと努めることが、戦争を繰り返さないためには必要不可欠なのでは。今回の講座を通して、このように考えることができました。

カメラ・レポート/伊藤成美

先生

西形久司 / 東海中学・高校非常勤講師

今回の教室

名古屋城本丸御殿 孔雀之間

住所:〒460-0031 愛知県名古屋市中区本丸1−1

※教室は和室です

地図を見る

地図を見る

徳川家康の命によって建てられた、尾張徳川家の城・名古屋城。その一角をしめる本丸御殿は、尾張藩主の住居かつ藩の政庁として1615年(慶長20)に完成。1945年(昭和20)、空襲により残念ながら焼失し、永らく復元が待ち望まれてきました。幸いなことに、江戸時代の図面や記録、昭和戦前期に作成された実測図、古写真などが残されていたため、2009年(平成21)から復元工事を開始。第一級の史料をもとに、他では類を見ない正確さで忠実に復元を進めてきました。2018年(平成30)には、江戸幕府将軍家光の宿泊のために建造された最も格式が高い「上洛殿」や「湯殿書院」が完成し、その優美な姿を公開しています。