授業詳細

CLASS

名古屋城天守から山々の方角を測る

開催日時:2024年08月10日(土) 10時00分 ~ 11時30分

教室:名古屋城本丸御殿 孔雀之間

レポートUP

先生:

種田祐司 / 名古屋城調査研究センター 調査研究員

カテゴリ:【城子屋/歴史・文化】

定 員 :35人

※申し込みは2024年7月17日10時00分開始。2024年8月7日(水)12時00分まで(先着順、満席になり次第締切)。

※申込みは当ページ「この授業に申し込む」から。

※本講座は、名古屋城主催の「城子屋」プログラムです。

※参加費:無料(別途名古屋城観覧料が必要)

※講座当日の受付場所は名古屋城本丸御殿ミュージアムショップ前です。

※会場は和室のため、座布団にご着席いただきます。机の用意はございません。

名古屋城とつくる学びの場「学びでつながる城とまち。城子屋」。※申込みは当ページ「この授業に申し込む」から。

※本講座は、名古屋城主催の「城子屋」プログラムです。

※参加費:無料(別途名古屋城観覧料が必要)

※講座当日の受付場所は名古屋城本丸御殿ミュージアムショップ前です。

※会場は和室のため、座布団にご着席いただきます。机の用意はございません。

歴史、芸能、文化、さらには最新の考古学調査など、さまざまな切り口から名古屋城や尾張藩を学ぶ、名古屋城主催の講座です。

講師を務めるのは第一線で活躍する研究者や、伝統を受け継ぐ人たち。名古屋城の調査研究に携わる現役学芸員が、現在進行中の取り組みに関する報告を発表する講座もあります。

本丸御殿・孔雀之間で、名古屋の「城」と「まち」について学びを深めていきましょう。

今回の城子屋で取り上げるのは、測量です。宝暦5(1755)年、名古屋城天守から四方の山や村の方角が測量されたとの記録が残っています。名古屋城調査研究センター調査研究員で、過去に城子屋で「名古屋城天守閣から富士山は見えるか?」というテーマを扱った種田祐司さんとともに、測量の目的や当時の測量精度を探ります。

【スケジュール】

9:30 受付開始

10:00 講座開始

11:30 終了

主催:名古屋城(名古屋市)

運営:大ナゴヤ大学

【城子屋】

かつて読み書き算盤を学ぶ「寺子屋」が地域に開かれていたように、名古屋城をまちに暮らす人たちの学びの場とするプログラムです。城やまちに関する知識を深められる、老若男女誰もが参加できる場をつくります。

【過去開催した講座】

・積直しから読み解く名古屋城石垣の歴史

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/679

・本丸御殿を飾る漆工芸―江戸の姿が蘇るまでの裏側を語る―

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/686

・尾張藩主の名古屋城視察 ―城内巡覧記録『御巡覧留』を読む―

https://dai-nagoya.univnet.jp/subjects/detail/689

2024年8月10日、城子屋「名古屋城天守から山々の方角を測る」が、本丸御殿孔雀の間で開かれました。今回の講師は、名古屋城調査研究センター学芸員の種田祐司さんです。種田さんは、以前に「天守から富士山が見えるか」というテーマでもお話しくださいました。その後、富士山の他にも、名古屋城から方々の山々を見通した図や方角を測った資料が見つかり、江戸時代の測量がどの程度正確かを調べてみたといいます。今回は、その成果をお話しいただきました。

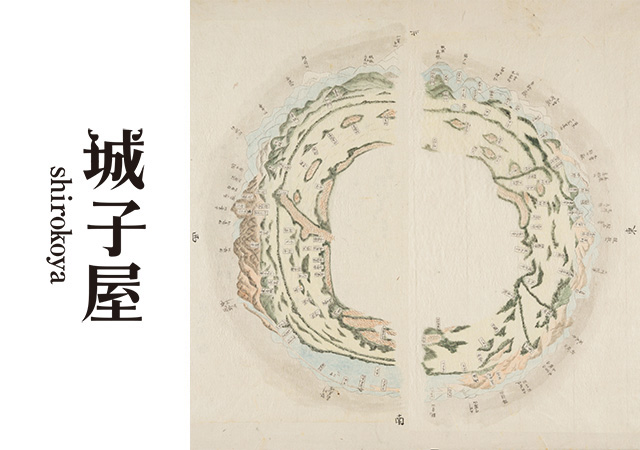

はじめに、調査に用いた資料について説明されました。基本資料となったのは、宝暦2年(1852年)から行われた名古屋城天守の修繕に伴い、工事完了後の天守から周りの山々を測量した文字・図面・絵図などです。名古屋城を中心とする円の周りに山々の名を記したもの。天守からの景色を横長の絵に描いたもの。さまざまな形式で記録されています。

さらに、当時の測量器具についての説明も。実は、地球の磁場の関係で時代によって方位磁石の指す方向が変化することや、名古屋城が真北ではなく西に傾いて建てられていることなど、なかなか知る機会のない豆知識も紹介されました。そして、江戸時代に天守でどのように測ったのか、実際に使われたと考えられる方法を詳しく教わります。

これらを踏まえて、宝暦5年(1855年)の測量結果の一覧を参照しました。愛知、岐阜、三重、静岡、長野の約200の山々の名前と方角が記されています。種田さんは、記録に残る山が現在のどの山か比定し、Googleマップを用いて、天守閣からの方角を計算しました。結果、江戸時代と現在の結果の誤差の絶対値の平均は1.88度で、半分以上が1度以内でした。これは驚くべき精度の高さといえます。前述した名古屋城の方位の傾きも、ほぼ正確に把握されていたことが分かるそうです。

今後の課題としては、他の城郭での事例や名古屋城で調査にあたった人物の調査が挙げられました。アナログな測量方法でありながら、そのレベルの高さが窺えるとても興味深いお話だったと思います。この研究が今後どのように進められていくのか楽しみです。

カメラ・レポート/小林優太

はじめに、調査に用いた資料について説明されました。基本資料となったのは、宝暦2年(1852年)から行われた名古屋城天守の修繕に伴い、工事完了後の天守から周りの山々を測量した文字・図面・絵図などです。名古屋城を中心とする円の周りに山々の名を記したもの。天守からの景色を横長の絵に描いたもの。さまざまな形式で記録されています。

さらに、当時の測量器具についての説明も。実は、地球の磁場の関係で時代によって方位磁石の指す方向が変化することや、名古屋城が真北ではなく西に傾いて建てられていることなど、なかなか知る機会のない豆知識も紹介されました。そして、江戸時代に天守でどのように測ったのか、実際に使われたと考えられる方法を詳しく教わります。

これらを踏まえて、宝暦5年(1855年)の測量結果の一覧を参照しました。愛知、岐阜、三重、静岡、長野の約200の山々の名前と方角が記されています。種田さんは、記録に残る山が現在のどの山か比定し、Googleマップを用いて、天守閣からの方角を計算しました。結果、江戸時代と現在の結果の誤差の絶対値の平均は1.88度で、半分以上が1度以内でした。これは驚くべき精度の高さといえます。前述した名古屋城の方位の傾きも、ほぼ正確に把握されていたことが分かるそうです。

今後の課題としては、他の城郭での事例や名古屋城で調査にあたった人物の調査が挙げられました。アナログな測量方法でありながら、そのレベルの高さが窺えるとても興味深いお話だったと思います。この研究が今後どのように進められていくのか楽しみです。

カメラ・レポート/小林優太

先生

種田祐司 / 名古屋城調査研究センター 調査研究員

専門は近世史、尾張藩について。過去には豊田市史編纂に携わる。名古屋市博物館、蓬左文庫、秀吉清正記念館にて学芸員を務めた後、現職に就任。

今回の教室

名古屋城本丸御殿 孔雀之間

住所:〒460-0031 愛知県名古屋市中区本丸1−1

※教室は和室です

地図を見る

地図を見る

徳川家康の命によって建てられた、尾張徳川家の城・名古屋城。その一角をしめる本丸御殿は、尾張藩主の住居かつ藩の政庁として1615年(慶長20)に完成。1945年(昭和20)、空襲により残念ながら焼失し、永らく復元が待ち望まれてきました。幸いなことに、江戸時代の図面や記録、昭和戦前期に作成された実測図、古写真などが残されていたため、2009年(平成21)から復元工事を開始。第一級の史料をもとに、他では類を見ない正確さで忠実に復元を進めてきました。2018年(平成30)には、江戸幕府将軍家光の宿泊のために建造された最も格式が高い「上洛殿」や「湯殿書院」が完成し、その優美な姿を公開しています。